Tomb Raider – A Origem é, sem dúvida alguma, um dos melhores filmes adaptados de games que Hollywood já produziu. Infelizmente, quando levamos em conta que os demais integrantes deste grupo costumam ser coisas horrorosas como Super Mario Bros., Street Fighter, Resident Evil, Max Payne, Need for Speed, Hitman, Warcraft, Assassin’s Creed, etc, isto inevitavelmente fragiliza o aspecto elogioso da afirmação. Assim, o fato de ser apenas razoável faz o novo longa protagonizado por Lara Croft soar menos como uma vitória e mais como uma consolação.

Obviamente inspirado na franquia de jogos que se popularizou desde que chegou às lojas em 1996 (e que rendeu dois filmes estrelados por Angelina Jolie no começo dos anos 2000), Tomb Raider – A Origem é, como o dispensável subtítulo em português sugere, uma reinvenção da série, o que leva os roteiristas Alastair Siddons e Geneva Robertson-Dworet (esta última trabalhou também no reboot que ocorreu nos games em 2013) a se concentrarem nas primeiras atividades de Lara Croft. Vemos, portanto, como a jovem se transformou numa exploradora viril, passou a comandar os negócios de sua família após a morte do pai e embarcou em aventuras cada vez mais desafiadoras – o que, nesta ocasião, conduz Croft à costa da Ásia a fim de descobrir o que gira entorno da tumba mágica de Himiko, uma poderosa imperatriz cujo corpo está enterrado numa ilha.

Trata-se, como já dá para perceber, de um projeto sem grandes pretensões temáticas (o objetivo é divertir despretensiosamente) – o que, por outro lado, não é desculpa para que o roteiro sucumba à preguiça com tamanho descaso. Apostando numa quantidade excessiva de clichês (a heroína órfã; a madrasta malvada; o parceiro que inicialmente se recusa a oferecer ajuda), Tomb Raider é o tipo de filme que traz um recepcionista perguntando qual o nome da protagonista apenas para que esta responda com um pausado “Lara… Croft…“, como se isto fosse o bastante para estabelecê-la como uma figura imponente. Mas o momento mais embaraçoso do roteiro, no entanto, ocorre ainda nos primeiros minutos da projeção, quando Lara sofre um acidente por causa… de um flashback (pois é, parece que estar no meio da ação, observar um acontecimento e lembrar do passado pode resultar em morte). Para completar, aquela pessoa ter sido encontrada na ilha durante o segundo foi algo que, confesso, não consegui aceitar.

Dito isso, o que salva Tomb Raider são os momentos em que o diretor Roar Uthaug abraça o aspecto lúdico que tem tudo a ver com a essência da obra, remetendo ocasionalmente às aventuras escapistas e despretensiosas que a franquia Indiana Jones oferecia na década de 1980 (e isto é apropriadamente complementado pelo designer de produção Gary Freeman, que se sai bem ao detalhar os artefatos carregados por Lara, a tumba de Himiko e as armadilhas ao redor desta). O mesmo pode ser dito sobre as sequências de ação, que, conduzidas por Uthaug com velocidade e energia, se destacam principalmente nos instantes que enfocam um naufrágio, uma fuga através de uma cachoeira (que culmina nos escombros de um avião) e um conflito envolvendo arco e flecha.

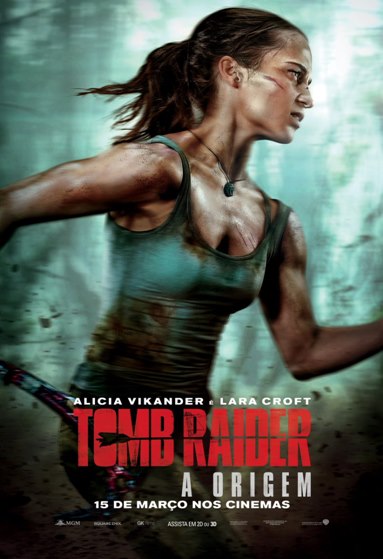

Mas quem ancora o longa é mesmo Alicia Vikander, que, depois de roubar a cena em A Garota Dinamarquesa e brilhar em Ex Machina, dá vida a uma Lara Croft bem distante do símbolo sexual que existia até alguns anos (o que naturalmente serve para humanizá-la, além de escapar do velho problema da objetificação do corpo feminino). Ainda que o roteiro custe a encontrar um equilíbrio entre a “garota indefesa” e a “heroína bad ass” – o que de vez em quando faz a personagem soar inconsistente –, Vikander contorna a dificuldade ao transformar Croft numa protagonista vulnerável, mas que convence como uma figura viril e imponente. Neste sentido, inclusive, a atriz merece pontos por sua entrega física ao papel, exibindo uma musculatura definida que só não impressiona mais do que sua eficácia constante ao brigar, correr e pular.

Em contrapartida, há, claro, o fraquíssimo roteiro que sempre faz questão de puxar o resto para baixo – e embora Walton Goggins se esforce para conferir intensidade ao arqueólogo que interpreta (quem viu Os Oito Odiados sabe que ele é capaz disso), o fato é que seu vilão parece existir apenas porque o filme precisava desesperadamente de um, tornando-se raso e desinteressante mesmo reiterando que “Só faz o que faz porque quer reencontrar sua família” (algo que poderia torná-lo multifacetado, mas é dito de forma tão en passant que acaba não surtindo efeito dramático algum). Além disso, se elogiei a maneira ágil e dinâmica como Roar Uthaug dirige as sequências de ação, o mesmo não se aplica ao festival de monotonia e cafonice que compõe o primeiro ato, que, como se não bastasse, investe numa série de flashbacks (bregas e tolos) que estão o tempo todo interrompendo o ritmo da narrativa.

Pontuado por momentos de bom humor que funcionam aqui (o instante em que a heroína é pega com uma maçã roubada é divertido) e falham ali (a ponta de Nick Frost é uma bobagem sem graça), Tomb Raider é uma aventura competente, mas que dificilmente permanecerá em minha memória daqui a, digamos, uma semana. De todo modo, é possível acreditar que uma franquia promissora está por vir – especialmente se considerarmos que, na eventual continuação, estaremos livres da obrigação de acompanhar o surgimento de Lara Croft mais uma vez.