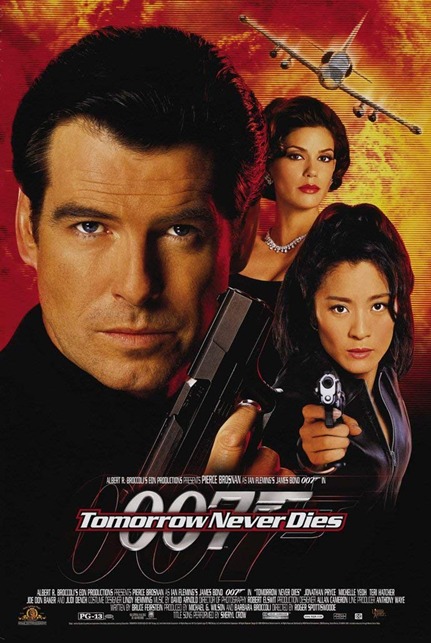

Em meu texto sobre 007 Contra GoldenEye, primeiro longa da série protagonizado por Pierce Brosnan, apontei como aquele filme, embora moderadamente divertido, cometia o erro crasso de criar uma narrativa que pouco parecia se importar com James Bond em si, desperdiçando a ótima escalação de Pierce Brosnan ao tornar sua presença pequena e pouco expressiva em uma trama que, ironicamente, ganhava fôlego mesmo quando se concentrava no vilão 006 (vivido pelo sempre interessante Sean Bean). Pois este é um problema que O Amanhã Nunca Morre corrige, fazendo o 007 de Pierce Brosnan soar mais à vontade em uma narrativa que lhe permite se destacar mais.

Dirigido por Roger Spottiswoode (dono de uma carreira terrivelmente irregular que inclui, entre outras coisas, a bomba Pare! Senão Mamãe Atira), o segundo longa da “era Brosnan” finalmente começa a entender algo que escapou a GoldenEye: que o contexto de Guerra Fria que motivou a criação do personagem James Bond (lá nos anos 1950 pelo escritor Ian Fleming) acabara há seis anos e, portanto, trazer mais uma vez os soviéticos como vilões da história já representava uma decisão anacrônica. Com isso, O Amanhã Nunca Morre abre mão do ultrapassado “mundo bipolar” e resolve se concentrar em ameaças um pouco mais condizentes com a década de 1990 – no caso, os notáveis avanços da tecnologia, que incluem, claro, o advento da Internet (temas que já eram ventilados em GoldenEye e que aqui são abordados com mais cautela). Desta vez, James Bond é convocado para investigar os interesses escusos de Elliot Carver, um magnata que controla boa parte dos meios de comunicação da Inglaterra e que busca utilizá-los não só para manipular a opinião pública, mas também para financiar ciberterroristas que ajudarão a provocar uma guerra entre Reino Unido e China – uma guerra da qual Carver terá muito proveito a tirar.

Aliás, só o fato de a palavra “ciberterroristas” ter aparecido aqui já indica uma preocupação de O Amanhã Nunca Morre em alinhar-se com a contemporaneidade – às vezes, de forma até excessiva (como tudo nos filmes da “era Brosnan” costuma ser). Ainda assim, esta dinâmica oferece aos realizadores a oportunidade de imaginar situações e sequências de ação que divertem a partir dos absurdos que são inventados com base nesta abordagem high tech, sendo a principal delas a cena de perseguição na qual James Bond escapa dos vilões num estacionamento dirigindo o carro deitado no banco detrás e conduzindo-o num controle com touchpad (na época em que isto parecia algo do futuro). Outro bom momento que lida com o escapismo habitual da série 007, reposicionando-o no contexto estilístico dos filmes de ação dos anos 1990, é aquele no qual Bond e a bondgirl da ocasião passam por baixo das hélices de um helicóptero fazendo um drift com uma moto – uma cena absurda como os longas da franquia costumam ser e estilosa como os colegas de gênero daquela década tentavam se mostrar.

De modo geral, inclusive, O Amanhã Nunca Morre talvez seja o capítulo da “era Brosnan” que é mais capaz de… despertar quaisquer sentimentos no espectador, seja divertimento, seja humor, seja tensão, seja puro interesse – e só o fato de provocar alguma reação já diz muito, considerando como isso é raríssimo nos outros três filmes (que são apenas insossos, vazios). Neste sentido, não só Pierce Brosnan mostra-se mais confortável ao vestir o manto de James Bond, exibindo carisma e dinamismo próprios (uma chance que ele pouco tinha em GoldenEye), como a própria narrativa surpreende ao criar um ou outro momento que beira o emotivo – e a cena em que Bond encontra o corpo da bondgirl vivida por Teri Hatcher (em alta na época por conta da série Lois & Clark) morto em uma cama funciona por despertar uma reação emocional clara no herói, conectando-se diretamente ao desfecho traumático de A Serviço Secreto de Sua Majestade (e mostrando como a influência daquele subestimado filme estaria sendo percebida e assumida aos poucos pela franquia).

Por outro lado, é inegável que O Amanhã Nunca Morre carece de personalidade própria – algo que, justiça seja feita, costuma acontecer com a maioria dos longas de cada “era” da série 007: chega um momento em que fica difícil distinguir um do outro na memória. Parte disso tem a ver com o fato de Roger Spottiswoode ser um pau mandado de estúdio, um operário contratado para colorir em cima das linhas já previamente desenhadas pelos produtores sem jamais poder exibir voz ou identidade próprias (na verdade, o maior destaque da carreira de Spottiswoode consiste não em um trabalho de direção, mas no roteiro de 48 Horas, dirigido por Walter Hill e estrelado por Eddie Murphy e Nick Nolte). Isto se torna particularmente óbvio – e incômodo – no terceiro ato, que revela-se tão inchado quando genérico (a completa falta de imaginação ali torna-se ainda mais dolorosa ao ser prolongada por tanto tempo, por obrigar o espectador a suportar o marasmo por quase 40 minutos).

Como se não bastasse, O Amanhã Nunca Morre traz aquele que talvez seja o pior vilão de toda a série 007: o ridículo Elliot Carver, que só não representa o ponto mais baixo da carreira de Jonathan Pryce porque este veio a participar de O Que de Verdade Importa, duas décadas depois. Jamais definindo se seguirá a postura do “vilão clássico de James Bond” ou a caricatura do “megalomaníaco mimado e cheio de tiques”, Carver não representa nem uma ameaça sólida (sua personalidade bobona nos impede de enxergá-lo como uma presença intimidadora), nem uma presença engraçadinha (suas tentativas de humor mais irritam e constrangem do que provocam o riso), firmando-se como um fracasso completo.

Se estabelecendo – ao menos, para mim – como o melhorzinho da “era Brosnan”, O Amanhã Nunca Morre está longe de ser uma aventura memorável, mas é simpática o bastante para manter o interesse do espectador e para mostrar como os outros três capítulos da “era Brosnan” desperdiçaram um ator que tinha tudo para ser o James Bond ideal.