Nos 27 anos que separaram Dr. No e Permissão para Matar, poucas foram as vezes em que vimos o agente James Bond demonstrar emoções e sentimentos concretos. Entre estes momentos, podemos contar: o choque de encontrar Jill Masterson morta e banhada de ouro em Goldfinger; a paixão que experimentou por Tracy di Vicenzo e a dor de vê-la assassinada ao final de A Serviço Secreto de Sua Majestade; o impulso de fugir daquele trauma ao ser lembrado dele em um rápido instante de O Espião Que Me Amava; e, claro, a decisão de visitar o túmulo de sua amada esposa na sequência pré-créditos de Somente para Seus Olhos. Além disso, poucas vezes naqueles 27 anos vimos 007 entrar em conflito com o MI6 – e, de cabeça, me recordo novamente de A Serviço Secreto de Sua Majestade, no qual Bond pedia demissão do MI6 (percebem como aquele filme quebrava padrões da série?).

Curiosamente, as duas coisas acontecem em Permissão para Matar, o que contribui para estabelecê-lo como um ponto memorável em toda a longeva série 007.

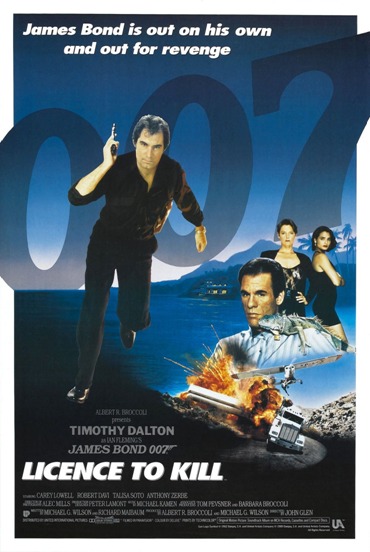

Marcando o último trabalho de John Glen na franquia (acredito ser justo dizer que o saldo geral foi bastante positivo), o segundo e último capítulo protagonizado por Timothy Dalton começa de forma inesperada: após uma ação coordenada com os agentes da DEA (Administração de Fiscalização de Drogas) e o amigo Felix Leiter, da CIA, o espião James Bond (representando o britânico MI6) captura no ar o avião do chefão do tráfico cubano Franz Sanchez (até aí, uma situação absurdamente normal para os padrões da série) e, logo depois, salta de paraquedas até pousar na cerimônia de casamento de Felix (agora, sim, entra a parte “inesperada” que mencionei antes). No entanto, depois que Sanchez suborna um agente da DEA e escapa da prisão, ele resolve partir numa vingança contra os “homens da lei” que o prenderam – e, assim, o traficante não só tortura e mutila Felix (jogando-o a um tubarão que devora sua perna), como assassina sua amada esposa; o que naturalmente acaba surtindo um efeito emocional no próprio James Bond, que já teve uma esposa morta por vilões no passado. Com isso, o agente 007 se vê decidido a partir em uma outra vingança, desta vez por seu amigo e pela esposa deste, o que gera um forte atrito com M., o chefe do MI6, e resulta como punição na perda de sua licença para matar, tornando sua missão particular bem mais trabalhosa.

Claro que podemos apontar a velha problemática do imperialismo inglês/norte-americano ao criar uma narrativa na qual os vilões são latinos estereotipados e de sangue frio que não hesitam em mutilar, matar e estuprar qualquer um(a) que estiver à sua frente, pintando os países da América Latina como ambientes tomados por sujeira, corrupção e violência (quando consideramos que o país em questão é Cuba, a questão se torna ainda mais delicada por vilanizar uma nação socialista que há décadas já sofre um severo embargo por parte dos Estados Unidos e uma campanha de difamação sistemática e incessante no restante da mídia ocidental). Por outro lado, é difícil resistir à composição de Robert Davi como o vilão Franz Sanchez, que é encarnado pelo ator como um homem cujos traços de personalidade não o transformam em uma caricatura, servindo, na verdade, para fazê-lo soar ainda mais frio, ameaçador e imprevisível – e o fato de seus planos não girarem em torno de ambições megalomaníacas (como dominar/destruir o mundo) o tornam ainda mais singular dentro do hall de vilões de 007 (no fim das contas, sua motivação é… ganhar ainda mais dinheiro).

Ainda assim, num filme centrado em James Bond, é claro que o próprio representa um aspecto fundamental, responsável por elevar ou naufragar de vez a obra – e, felizmente, esta encarnação de Timothy Dalton continua se mostrando satisfatória, por mais inusitada que pareça (como discuti em meu texto sobre Marcado para a Morte). Desta vez, como a própria trama foge completamente do tipo charmoso e galanteador que Sean Connery e Roger Moore interpretavam no passado, se reforça a oportunidade de Dalton compor um Bond que seja… próprio, diferente, que funcione ao seu próprio modo. Se no capítulo anterior 007 já era um homem comprometido muito mais com o trabalho do que com o glamour, em Permissão para Matar ele se entrega de vez ao instinto de vingança e ao sangue nos olhos, revelando-se ainda mais bruto e violento do que outrora. Neste sentido, a performance de Dalton é hábil ao retratar a intensidade de Bond através de um olhar que sempre soa perturbado, próximo de desequilibrar-se por completo, e de uma postura física que constantemente transmite rigidez e implacabilidade.

Despedindo-se da franquia com chave de ouro, John Glen volta a investir com força total na abordagem sombria e violenta que já havia pontuado o capítulo anterior, conferindo um diferencial que confere uma personalidade própria a esta versão de James Bond e a torna única em comparação às que a antecederam – além de conquistar um efeito que raramente os longas da série 007 alcançavam (coincidentemente, só os melhores): nos levar a temer pelo destino do herói ou, no mínimo, pelo desgaste psicológico que ele causará a si próprio. Dentro desta lógica, Glen consegue a proeza de se superar com relação às sequências de ação, que já haviam atingido um status impressionante no longa passado e que aqui se revelam ainda mais absurdas e, por consequência, divertidas – mas, de novo, sem jamais abandonarem o espírito brutal que marcou estes dois filmes. Assim, ao mesmo tempo em que nos empolgamos com a grandiosa perseguição que ocorre no terceiro ato (e que envolve aviões, caminhões, homens se socando em cima destes, rastros de gasolina e chamas que seguem estes rastros até culminarem em explosões generalizadas), também tememos pelo que acontecerá a Bond nesta mesma passagem ou naquela em que um capanga (vivido por um jovem Benicio del Toro) o amarra e o atira em uma esteira que o levará a um moedor. Inclusive, acho perfeitamente apropriado dizer que, até a chegada de Cassino Royale em 2006, as melhores cenas de ação de toda a série pertenciam a Marcado para a Morte e Permissão para Matar.

Assim como A Serviço Secreto de Sua Majestade, os dois Bonds estrelados por Timothy Dalton costumam ser injustamente subestimados apenas porque seu astro se manteve só por dois filmes e porque estes não estiveram entre os maiores sucessos de bilheteria da série (não à toa, muitas pessoas que decidem maratonar a franquia 007 acabam pulando estes filmes, tamanha a má reputação construída equivocadamente ao redor deles). É uma pena, pois Dalton (assim como George Lazenby e, principalmente, Daniel Craig) foi um James Bond tão singular e diferente do habitual que, por isso mesmo, tinha tudo para não funcionar, mas que, graças à eficácia dos projetos que o envolveram, o tornaram surpreendente à sua própria maneira.