Quando terminei de assistir à versão de Godzilla que Gareth Edwards dirigiu em 2014, a impressão que tive era de que o próprio filme não parecia se importar com o monstro do título: tratando o personagem como apenas mais um kaiju no meio de uma história que já incluía tantos outros, o longa insistia em adiar a primeira aparição do Godzilla na esperança de que isso pudesse gerar algum suspense (seguindo os passos de Steven Spielberg em Tubarão), mas o resultado dessa tentativa acaba sendo apenas uma sucessão de expectativas frustradas – e quando o terceiro ato finalmente chegava, a ação retratada por Edwards não correspondia àquela espera toda. Como se não bastasse, o filme enfocava todos os acontecimentos a partir do ponto de vista dos humanos (até aí, uma ideia interessante), mas perdia tempo demais com personagens unidimensionais, caricaturais e incrivelmente aborrecidos, o que só agravava o tédio.

Aliás, quando este Godzilla 2: O Rei dos Monstros teve início, senti uma leve esperança ao ver que o filme já tinha começado com o inconfundível rugido do personagem e um plano que o exalta em toda a sua magnitude, caminhando entre os destroços de São Francisco. Mas aí, passam-se uns cinco minutos e vemos uma cientista levando sua filha a uma instalação secreta que mantém acorrentado um monstro capaz de destruir cidades inteiras, não parecendo se importar muito com a segurança da criança – e nem preciso dizer que algo obviamente dá errado e põe em risco a vida de todos os envolvidos na cena, certo? A partir daí, o diretor Michael Dougherty passa a cometer os mesmos erros de Gareth Edwards, fazendo jus à famosa máxima: “Errar uma vez é humano, mas errar duas vezes é burrice”.

Ambientado cinco anos após o longa anterior, O Rei dos Monstros existe basicamente para estabelecer Godzilla como o mais poderoso dos kaiju e prepará-lo para o inevitável confronto que terá com King Kong, apresentado em Ilha da Caveira. Não à toa, o roteiro de Zach Shields e do próprio Dougherty confere ares escancaradamente messiânicos à jornada do lagartão, não resistindo à tentação de transformá-lo quase em Jesus Cristo e criando uma narrativa óbvia de surgimento-sacrifício-ressurgimento. Tirando isso, basta dizer que esta continuação conta com a presença de outras criaturas que certamente serão reconhecidas pelos fãs de tokusatsu: King Ghidorah, o dragão de três cabeças que disputa com Godzilla o posto de “Rei dos Monstros”; Rodan, o pterodátilo que cospe fogo e que se rebaixa ao status de capanga do vilão; e Mothra, a mariposa colossal que, desta vez, escolhe lutar ao lado do monstro-título.

Ora, como um filme que lida com tantos bichos gigantescos pode não ser divertido? Simples: oferecendo pouco tempo de tela aos monstros e permitindo que seres humanos desinteressantes tomem conta de 90% da narrativa – e se, no longa anterior, a demora em revelar os monstros fazia parte de uma estratégia para criar suspense (ou seja: Gareth Edwards ao menos tinha um propósito, por mais malsucedido que fosse), Michael Dougherty faz isso por pura teimosia. Assim, a maior parte de Godzilla 2 gira em torno de conversas entediantes e expositivas que, para piorar, saem da boca de personagens que beiram o unidimensional: Kyle Chandler mantém a pose de durão do início ao fim, porém não tem sequer a oportunidade de exercer o papel de herói, soando quase como uma figura passiva; Millie Bobby Brown (tão eficiente em Stranger Things) existe só para fugir dos monstros; e Vera Farmiga encarna uma cientista que, mesmo contando com motivações inicialmente compreensíveis, começa a tomar atitudes cada vez mais absurdas e que depõem contra sua inteligência.

Isto, inclusive, diz muito sobre o roteiro de Dougherty e Shields, que, confesso, me lembrou O Espetacular Homem-Aranha 2 em sua tentativa de expandir o universo dos kaiju: além dos diálogos horrorosos e das piadinhas que frequentemente quebram o pouco de tensão que havia em alguns momentos-chave, Godzilla II ainda inventa ideias que só poderiam ser descritas como estapafúrdias (o grupo terrorista que luta pela filosofia de que os monstros devem retomar seu espaço na Terra, por exemplo, até poderia funcionar caso o roteiro exibisse o mínimo de cuidado, porém acaba soando ridículo e nonsense no fim das contas). Aliás, o filme é cheio de momentos que levam o espectador a fazer perguntas como “Ora, se o plano anterior não deu certo, como os personagens puderam imaginar que esse daria?” ou “Caramba, sério que você foi estúpido a ponto de fazer isso sem pensar que resultaria nisso?” (a cientista vivida por Famiga, em especial, bate o recorde de decisões inacreditáveis). E o que dizer do arco de Ken Watanabe (não vou lembrar o nome do personagem), que força uma cumplicidade inexplicável com o próprio Godzilla e ainda se encerra de maneira terrivelmente cafona?

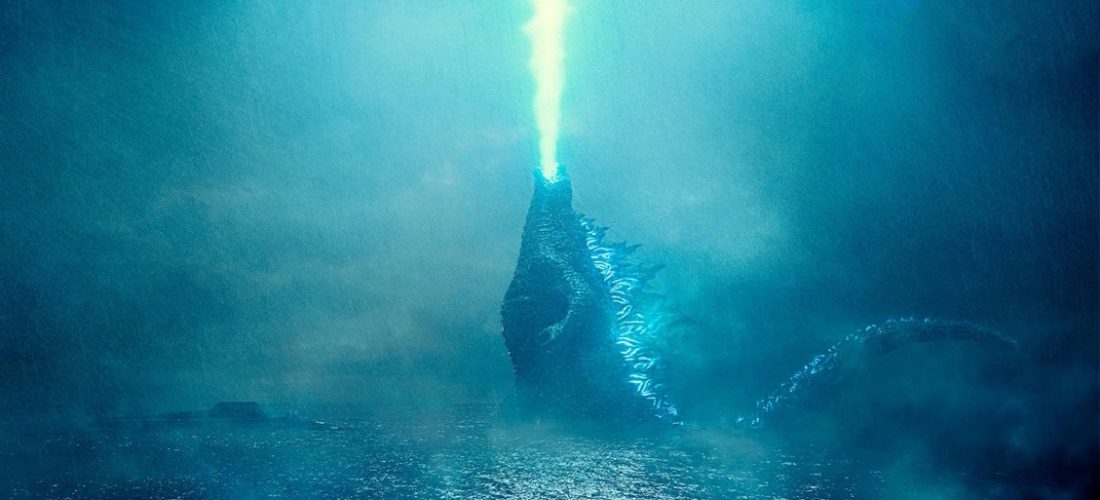

Não que Godzilla 2 não traga um ou outro momento divertidinho: sim, a direção de Michael Dougherty desperdiça boa parte das sequências de ação ao torná-las excessivamente escuras e ao manter a câmera exageradamente próxima aos monstros, mas, em compensação, o terceiro ato conta com dois ou três momentos de destaque, como a chegada de Mothra à ação e, claro, o plano que traz Godzilla “finalizando” um de seus adversários. Além disso, a fotografia de Lawrence Sher ocasionalmente surpreende o espectador com uma ou outra imagem mais inspirada, como aquela que mostra Mothra abrindo suas asas brilhosas no meio da água, aquela direcionada para King Guidorah no alto de um vulcão e os planos abertos que enfocam os monstros prestes a se enfrentarem. Por outro lado, Sher parece determinado a colorir todas as cenas do filme com… azul, já que o tempo todo nos vemos diante de sequências chuvosas, à noite, em alto mar e/ou iluminadas pelos raios (azuis) do Godzilla, tornando a experiência visualmente cansativa.

E há, claro, o maldito moralismo presente em diversas produções norte-americanas, manifestando-se de forma problemática num momento muito específico: quando Kyle Chandler diz algo como “Se você me dissesse, há cinco anos, que hoje eu estaria ajudando a salvar o monstro que matou meu filho, eu enlouqueceria“, Ken Watanabe responde com “Às vezes, precisamos fazer as pazes com os efeitos que causaram certas tragédias“. Sim, um japonês diz isto em uma superprodução feita pelos Estados Unidos. É quase como se o filme tentasse mandar um recado ao Japão: “Hey, nós sabemos que vocês podem perdoar o que fizemos em Hiroshima e Nagazaki, então… vamos deixar para lá, ok?”.

No fim das contas, Godzilla 2 é uma obra que, como a maioria dos Transformers, confunde escala e qualidade, sobrecarregando o espectador com cenas cada vez mais grandiosas (são quatro monstros; cada um tem mais de 100 metros; eles destroem cidades inteiras; cada sequência de ação dura uns 20 minutos; etc), mas sem perceber que “maior” não significa necessariamente “melhor”.