O Diabo e Somente Ele em Sertânia

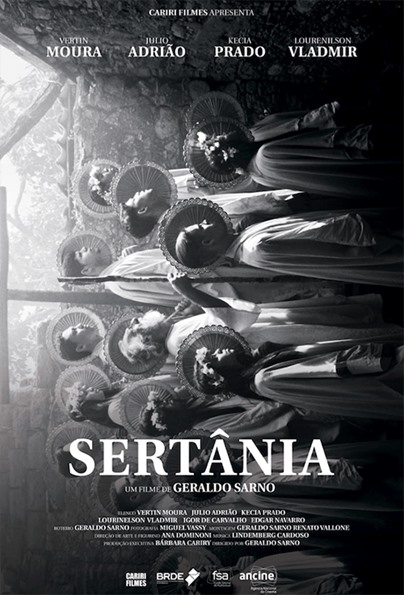

Geraldo Sarno é um nome que certamente merece ser mais conhecido entre os gigantes da História do Cinema brasileiro. Veterano nascido na Bahia em 1938, o cineasta dedicou a conhecer e a registrar boa parte dos problemas sociopolíticos e das tradições históricas, culturais e religiosas do Nordeste no qual cresceu, demonstrando total propriedade ao realizar curtas-metragens sobre cordelistas e repentistas (Jornal do Sertão), sobre nordestinos que se mudavam para o Sul e para Sudeste em busca de emprego (Viramundo) e/ou sobre artesãos que viviam de esculpir bonecos de Lampião em barro para vender (Vitalino/Lampião). Assim, é fascinante ver Sarno voltar à ativa com um filme como Sertânia e demonstrar que, mesmo após décadas de carreira, ele segue um artista tematicamente relevante e esteticamente ambicioso.

O que, por outro lado, não torna menos triste a constatação – trazida pelo longa – de que os mesmos problemas que já assolavam o Brasil na década de 1960 (a fome, a seca, a miséria) continuam sendo motivo de denúncia hoje, servindo como um triste indicativo de como falhamos em resolver nossas principais pendências de lá para cá.

Primeira ficção dirigida e roteirizada por Sarno desde 1978 (quando fez Coronel Delmiro Gouveia), Sertânia tem início com seu protagonista, o jagunço Antão, ferido, moribundo e sabendo que está prestes a morrer, rastejando-se entre as folhas secas e a terra úmida dos arredores da cidade que dá título ao filme após ser baleado por seu ex-líder, o capitão Jesuíno. Ao repousar num troco de árvore enquanto aguarda o inevitável fim de sua existência, Antão começa a relembrar cada etapa de sua longa trajetória – e, a partir daí, o longa pega o espectador pela mão e o lança em uma narrativa que, saltando em uma cronologia não linear, retorna à infância do protagonista, à notícia da morte de seu pai, à ida (forçada) para São Paulo, a volta ao sertão após atingir a maioridade, a entrada para o grupo dos jagunços, o início de uma surpreendente amizade com Jesuíno e a gradual derrocada não apenas da relação com este (à medida que o capitão se revela cada vez mais impiedoso e violento em suas ações), mas também da crença de Antão em Deus.

Do ponto de vista estético, aliás, Sertânia é uma experiência que faz jus ao estado (espiritual e de saúde) febril, decadente e moribundo de seu protagonista: rodado em preto-e-branco, Geraldo Sarno e o diretor de fotografia Miguel Vassy não temem, por exemplo, deixar os tons de branco estourarem em vários momentos da projeção a fim de provocar no espectador um incômodo similar ao de Antão (e, de minha parte, confesso ter sentido um pouco de dor de cabeça durante o filme em função das luzes brancas estouradas na tela – mas de novo: estas têm um propósito sensorial lógico). Além disso, se os planos em primeira pessoa que mostram o olhar de Antão enquanto este se rasteja pelo solo (com a câmera tremida, próxima ao solo e registrando de perto os ruídos no chão) desempenham o óbvio papel de fazer o público sentir-se sob a pele do personagem durante a ação, a montagem de Renato Vallone e do próprio Sarno mostra-se mais ambiciosa, em particular, ao ilustrar o caos com que as memórias do jagunço vêm à tona quando este começa a recordar as batalhas das quais participou, justapondo, através de cortes de fusão, planos que mostram soldados avançando e câmeras subjetivas que trazem o ponto de vista de Antão durante estes mesmos eventos (e chegando, em dado momento, a virá-los de ponta-cabeça para demonstrar, mais uma vez, a desordem que se instaura em sua cabeça).

Neste sentido, chega a ser contagiante – e, a meu ver, tocante – ver um cineasta como Geraldo Sarno, no alto de seus 82 anos de idade, se dispor a criar uma obra tão intensa, ambiciosa e complexa em sua feitura: do primeiro ao último segundo de Sertânia, o diretor parece estar o tempo todo testando os limites não apenas do estilo e da linguagem de sua obra, mas também da própria encenação em si, chegando ao ponto de criar uma relação absolutamente metalinguística (e inesperada) no momento em que Antão descreve sua relação com Jesuíno como “Uma espécie de teatro em que o capitão e eu tava fazendo pra passar a raiva que nós tava da farta d’água” e o plano, que enfoca os personagens naquele instante, se abre a ponto de nos permitir ver o que está fora de quadro – ou seja: toda a equipe responsável pelo filme (diretor, produtores, assistentes, técnicos de som, etc) ao fundo; refletindo em imagem, portanto, o tal “teatrinho” descrito por Antão. (Dito isso, quando Sarno repete a estratégia mais tarde ao trazer Julio Adrião, que interpreta Jesuíno, sendo instruído a segurar uma espingarda, o resultado soa menos eficiente, como se não tivesse um propósito narrativo/temático sólido.)

O mesmo, aliás, vale para toda a estrutura da narrativa, que, ao investir em uma cronologia não linear (ou seja: indo e voltando no tempo), faz jus não só à desordem com que as memórias de Antão vêm à tona, como também – e principalmente – à complexidade estética e de linguagem do filme como um todo: em vez de empregar a não linearidade como um mero capricho estilístico, Sertânia o faz a fim de salientar desde o princípio, para o público, como o evento mais drástico e significativo da vida de Antão foi justamente… sua morte, fazendo com que cada etapa de sua trajetória pregressa soe como um componente que fatalmente teria contribuído para levá-lo àquele momento final. Assim, à medida que a narrativa avança, vamos descobrindo aos poucos todas as desgraças sofridas pelo protagonista (desde a infância miserável e o sumiço do pai até a descoberta de que este foi executado por ser considerado “anarquista” pela República), como se Sarno pegasse o espectador pela mão e fosse contando de pouco a pouco como costumam ser as tragédias e o dia a dia de quem vive/viveu no contexto de Antão.

E é neste passeio que Sertânia volta a nos mostrar algo que já era denunciado pelo gênio Glauber Rocha em 1964 na obra-prima Deus e o Diabo na Terra do Sol: a fome, a sede e a miséria no sertão nordestino como doenças crônicas a serem curadas pelo país – e que estejamos em 2020 falando sobre como elas não foram curadas é vergonhoso por si só. Aliás, mais do que um problema social (“Eu tô passando fome, eu tô passando sede”, cantam os moradores da região), a fome é enfocada por Geraldo Sarno como uma verdadeira bomba-relógio sociopolítica, como algo que fatalmente representa e culmina em uma tensão de proporções internacionais, chegando a sobrepor (ao lado do montador Renato Vallone) os rostos dos moradores famintos do sertão enquanto, em off, ouvimos uma voz firme que proclama: “Haverá muitos chapéus e poucas cabeças. Ficarão as águas em sangue e o planeta há de aparecer no nascente. Há de chover uma grande chuva de estrelas e, aí, será o fim do mundo. E verdade vos digo: quando as nações brigarem – Brasil com Brasil, Inglaterra com Inglaterra, Prússia com Prússia –, das ondas do mar, Dom Sebastião sairá todo o seu exército.”.

O que era problema na década de 1960 continua a ser em 2020 (a própria carreira de Sarno comprova isso). Nada mudou desde que o pequeno Antão foi embora para São Paulo, cresceu presenciando a urbanização de perto e voltou ao sertão na tentativa de reencontrar a mãe; graças à empatia e à humanidade que tanto faltam à maioria dos que administram o Brasil, o protagonista constata que seu povo continua pobre, abandonado e faminto, correndo para comer as migalhas que lhes sobram – e é esta constatação que nos traz ao ponto-chave de Sertânia: a descrença de Antão no Deus milagroso que tanto lhe fizeram acreditar desde que passou a se entender por gente. Aqui, Sarno volta a esbarrar em outro pilar da cultura brasileira – a herança da religiosidade católica trazida por nossa colonização (também tratada por Glauber em Deus e o Diabo) –, mas desta vez se encarregando de desconstruí-lo.

Uma desconstrução que se dá, claro, através da figura do capitão Jesuíno. Inicialmente apresentado como uma autoridade imponente e intimidadora (quando o vemos pela primeira vez em cena, a câmera o filma em contra-plongée – ou seja: de cima para baixo –, reforçando-o como um ser superior), aos poucos o vilão surpreende ao revelar-se, através dos flashbacks, um indivíduo carregado de medos, anseios e cordialidades, sendo surpreendente que o início de sua relação com Antão seja marcado por um respeito mútuo e inequívoco (ao perder um companheiro de batalha – numa cena longa, fria e dolorida –, Jesuíno faz questão de creditá-lo como “Um homem de coragem”). Em seguida, à medida que Jesuíno e Antão se aproximam, o primeiro entrega ao jovem protagonista um crucifixo a fim de guiá-lo em sua jornada – um signo que, por si só, ajuda a demarcar Jesuíno como uma espécie de intermediário entre Antão e Deus.

Mas Jesuíno, como grande parte dos que se dizem “representantes de Deus na Terra”, é na verdade um mensageiro do Diabo. Sob a lógica de Sertânia, então, é o próprio Diabo: demonstrando atitudes cada vez mais cruéis, impiedosas e perversas em sua missão, o capitão não hesita em matar a sangue frio seis homens que já se encontravam neutralizados e em ameaçar abrir fogo contra os pobres e indefesos moradores da cidade-título, sendo tratado com ódio pelo povo. Como dizem os que estão à sua, Jesuíno é um “capetão” – algo que Geraldo Sarno ilustra de forma brilhante ao recriar, através de um travelling que percorre uma mesa cheia, a famosa pintura dA Última Ceia de Leonardo da Vinci trazendo Jesuíno no centro antes ocupado por Jesus Cristo. Neste sentido, a performance de Julio Adrião é essencial ao transitar entre a gentileza (no início, Jesuíno chega a dizer que ele e Antão são “muito parecidos” e que “deviam ser irmãos”) e a pura instabilidade (ao esbarrar com “volantes” – leia-se: soldados enviados pela federação para caçar cangaceiros, apelidados de “macacos” por conta de seu uniforme marrom – que não esperavam sua presença, o jagunço diz “Eu chego quando ninguém está esperando. Quando estão esperando, aí que não chego mesmo.”).

O que nos traz ao questionamento final de Antão: se Deus existe, como ele pode deixar tantas almas inocentes morrerem de fome? Por que ele permitiria que meninas nascessem cegas e surdas, condenando-as a uma vida resumida ao breu e ao silêncio (como o próprio Antão indaga)? Como acreditar em um Deus todo poderoso que permite que pessoas morram de fome, sede ou calor no chão árido de uma rua enquanto senhorinhas passam ao lado e dizem apenas “Paciência, nós vamos vencer”?

A ausência de Deus no coração, porém, não torna Antão menos humano – ao contrário do que pregam os intolerantes de plantão. É justamente por reconhecer a inocência dos miseráveis e por implorar que estes sejam poupados pelo Diabo/Jesuíno (chegando a repetir cinco vezes e aos gritos que “O povo não tem culpa de passar fome!”) que o jovem jagunço vê sua trajetória ser encerrada. Mesmo descrente, Antão se vê do lado dos que indefesos até o final – e sua grande desgraça, portanto, foi perceber que lutava por algo que inexistia e que se voltava contra seus conterrâneos quando já era tarde demais.

Um desperdício cujo preço é obrigar os famintos a assim continuarem (mesmo após tantas décadas) e que, para Antão, veio como resultado de uma vontade íntima e humana: a de voltar para casa.