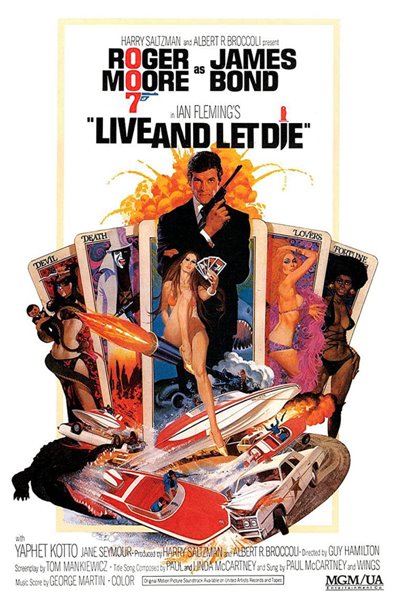

No final da década de 1960, a relação entre Sean Connery e os produtores Harry Saltzman e Albert R. Broccoli, responsáveis pela série 007, estava quase tão desgastada quanto os últimos filmes da franquia em si, não sendo à toa que o ator nem tenha topado voltar em A Serviço Secreto de Sua Majestade e os executivos tenham ido atrás de um novo rosto para o espião James Bond (na ocasião, George Lazenby) – e, se Connery ainda se deu ao trabalho de retornar para mais um filme (Os Diamantes São Eternos), foi porque a reação do público à performance de Lazenby tinha sido tão negativa que Saltzman e Broccoli só enxergaram uma opção: pagar um cachê exorbitante para que o intérprete original (e, até hoje, mais marcante) de Bond aparecesse só mais uma vez. Não é surpresa, portanto, que aquela tenha marcado a última vez que Connery voltou ao papel dentro da saga principal comandada pela Eon Productions (em 1983, ele regressou à pele de James Bond em uma adaptação norte-americana Nunca Mais Outra Vez, mas isso não vem ao caso), tornando o longa seguinte, Viva e Deixe Morrer, a estreia de outro nome que se tornaria referência para toda uma geração de fãs do 007: Roger Moore.

E é compreensível que o Bond de Roger Moore tenha sido tão marcante: independente das discussões sobre qual é o melhor ator a encarnar o personagem no Cinema (cada um tem sua preferência), Moore criou um 007 que funcionava ao seu próprio modo – e o maior mérito do ator foi justamente perceber o quão limitante seria tentar imitar o estilo e as características pessoais do Bond de Sean Connery, preferindo, em vez disso, trilhar um caminho próprio (certa vez, numa entrevista ao antigo programa de Dick Cavett, Moore alegou só ter se dado conta disso quando, ao repetir para si mesmo a frase “Bond… James Bond” com uma entonação inspirada na de Connery, ele sentiu que os esforços nunca adiantavam e que o ideal seria cria uma inflexão nova, que fosse sua). Assim, o 007 de Roger Moore se mostra um herói mais condizente com o teor bem humorado das aventuras que passou a estrelar: sim, ainda havia severidade em seu olhar e charme em sua postura, mas a brutalidade e mesmo a conduta abusiva da versão de Connery foram diluídas em prol de uma abordagem mais divertida (ainda que Bond frequentemente voltasse a maltratar – física ou verbalmente – as mulheres que surgiam em seu percurso).

Havia seriedade e estratégia na maneira com que Moore encarava as situações nas quais se metia, de fato, mas também existia nele uma dose equilibrada de cumplicidade (beirando o descompromisso) que sugeria uma espécie de autoconsciência, como se seu Bond soubesse do absurdo incutido em suas missões. Aliás, até o glamour do 007 de Roger Moore funciona de modo diferente, soando menos como exemplo de galã irresistível (como Connery soava) e mais como… uma brincadeira com a imagem de tal – o que considero uma decisão acertada, já que qualquer tentativa de remeter diretamente à performance de Connery poderia (mais uma vez) se converter em uma imitação inferior (e, por melhor que fosse A Serviço Secreto de Sua Majestade – um dos meus favoritos da série –, os momentos em que George Lazenby tentava soar charmoso ou sedutor obviamente enfraqueciam em função da comparação imediata com Sean Connery).

Infelizmente, o filme que marcou a estreia de Moore no papel estava longe de fazer jus à novidade que ele representava: novamente dirigido por Guy Hamilton (que, depois de Goldfinger e Os Diamantes São Eternos, já se encontrava 100% no piloto automático), Viva e Deixe Morrer parece aborrecido na maneira com que conta sua história, como se seguisse preguiçosamente uma checklist do que toda aventura de James Bond deve apresentar e jamais tentasse apresentar algo que fosse seu, que tivesse voz própria (se fosse lançado hoje, eu diria que é um típico “filme feito por algoritmo”). Como se não bastasse, Hamilton não só dirige a narrativa de forma totalmente burocrática como ainda escorrega no tom que adotará ao conduzi-la – e, por mais que eu aprecie a ideia de trazer uma abordagem mais cartunesca e bem-humorada ao 007, o filme em si soa desajeitado em suas investidas, oscilando entre momentos que conseguem extrair graça de situações declaradamente absurdas (como aquele em que Bond foge de um lago correndo por cima das cabeças de três crocodilos) e outros que se revelam desesperados para arrancar o riso do espectador (a participação do xerife J.W. Pepper, por exemplo, é tão longa quanto dispensável.)

Para piorar, Viva e Deixe Morrer mostra-se terrivelmente problemático (já para os padrões da época) na forma com que retrata seus supervilões, que, a rigor, se revelam uma versão bondiana dos Panteras Negras (não, não há “problematização” alguma aqui; qualquer um que tenha assistido ao filme sabe do que estou falando). Das roupas ao jeito de falar, passando pelo linguajar e pelos cumprimentos que usam entre si, os antagonistas vistos aqui desde o início remetem diretamente ao grupo revolucionário fundado por Bobby Seale e Huey P. Newton, demonstrando uma visão absurdamente refratária e, sim, racista diante de uma organização que não só tornou-se instrumental na luta pelos direitos dos negros nos Estados Unidos, como participou ativamente de uma série de outras pautas sociais (combate à fome e à pobreza; melhora na Saúde e na Educação; apoio às causas de mulheres, deficientes físicos, LGBTQs, etc). Por que tanto nojinho dos Panteras Negras, então?

Sim, os filmes de James Bond sempre remetem, de uma forma ou de outra, ao contexto do mundo real que os cerca, mas, no caso de Viva e Deixe Morrer, a representação soa tão equivocada (e pior: incisiva) que, a partir de certo momento, começa a cortar o escapismo ao nos lembrar constantemente dos problemas da realidade – problemas estes que o filme em si nunca faz questão de apontar ou combater, já que, na prática, apenas estigmatiza quem os denuncia de fato (e há uma cena específica na qual Bond entra num bar habitado apenas por negros e é alvo das grosserias do garçom e dos maus olhares dos outros fregueses, como se sugerisse que o herói estaria sendo vítima de preconceito, mas falhando em perceber que é exatamente isso que a população negra recebe o tempo todo dos brancos ao seu redor). Se somarmos isto ao fato de todos os personagens negros do filme serem figuras vilanescas, primitivas e/ou medrosas, o resultado acaba soando incômodo em vez de divertido (e o que Felix Leiter, agente da CIA e amigo de James Bond, diz a este quando parte em direção a uma povoada por negros? “Boa caçada.”).

Embalado pela icônica canção-tema “Live and Let Die”, composta por Paul McCartney, a primeira aventura de James Bond sob a pele de Roger Moore representa uma experiência certamente irregular, mas que, pelo menos, indica que o ator já levava jeito para o papel logo de cara.