A máxima de que toda obra reflete o tempo no qual foi produzida pode parecer batida, mas o é justamente porque, de tão intrínseca à Arte, torna-se inevitável e quase obrigatório repeti-la com frequência. Em maior ou menor grau, todo filme, série, música, livro, etc é inevitavelmente um recorte, uma amostra de como era a realidade do mundo, a mentalidade da sociedade ou as convicções do próprio artista naquele momento específico da História, não fazendo sentido, portanto, tentar avaliar aquela obra sob uma ótica de outro período senão… aquele.

Ora, uma coisa é olhar para um registro do passado e identificar nele a normalização de erros e atitudes condenáveis a fim de impedir que as reproduzamos hoje (algo fundamental para nossa evolução enquanto espécie); outra é jogar fora um material antigo por considerá-lo “datado” de acordo com a visão de mundo moderna (aí, sim, uma postura anacrônica). É por isso, inclusive, que evito empregar o adjetivo “atemporal” como elogio ao discutir uma obra: se os problemas que esta denunciava no passado continuam “atuais” hoje, é mais pelo nosso fracasso em avançar como sociedade do que pelo autor ser um vidente ou algo parecido.

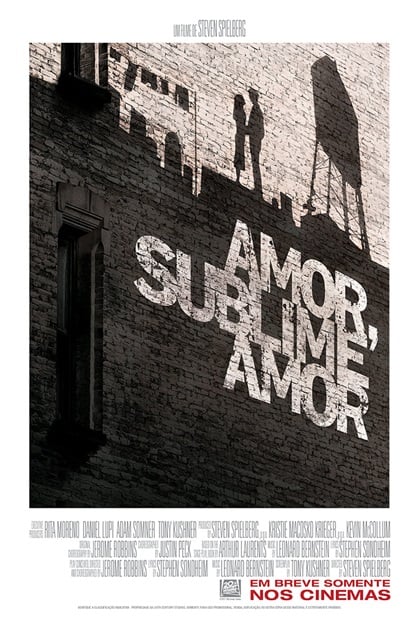

Um exemplo disso pode ser encontrado na velha história de Amor, Sublime Amor: criado como um espetáculo da Broadway em 1957 por Jerome Robbins e levado ao Cinema em 1961 por ele e por Robert Wise (A Noviça Rebelde), o musical se tornou um clássico absoluto de ambas as mídias – e, como alguém que assistiu apenas ao filme e nunca à peça, digo que aquele longa permanece encantador embora lide com seus temas de forma agridoce: por um lado, é inegável a mensagem conciliadora da narrativa (“os dois lados estavam igualmente errados”), o colorismo óbvio na escalação de atores norte-americanos brancos para os papeis de porto-riquenhos de pele escura (Maria era interpretada por Natalie Wood!) e o fato de estes serem desenvolvidos com menos profundidade e complexidade que os nova-iorquinos de modo geral. Em compensação, na medida do possível o filme exibia uma visão surpreendente considerando que o ano era 1961 e não 2021, retratando escancaradamente os norte-americanos brancos como criminosos xenófobos, intolerantes e sádicos, ao passo que os porto-riquenhos, por mais que também fossem repreendidos pela narrativa (olha o caráter conciliador de novo aí), encontravam espaço para discursar (ou cantar) sobre a falta de oportunidades para eles na América.

Em outras palavras: a maneira com que Amor, Sublime Amor discutia seus temas podia ser acima da média para aquela época, mas, em compensação, já ficou ultrapassada e mesmo problemática aos olhos de hoje – o que não compromete aquela obra, mas torna bem-vinda a ideia de uma refilmagem sessenta anos depois, ainda mais considerando o contexto recente dos Estados Unidos após quatro anos de Donald Trump na presidência e de políticas xenofóbicas e anti-imigração que, infelizmente, prosseguem sob a gestão de Joe Biden.

Dirigida por Steven Spielberg como uma declaração de amor assumida ao filme de 1961, um dos principais responsáveis por fazê-lo se apaixonar pelo Cinema na infância (e o caráter pessoal do projeto fica ainda mais notável quando o diretor o dedica à memória de seu pai, Arnold, que faleceu durante a produção), este novo Amor, Sublime Amor conta basicamente a mesma história daquele longa e da peça que o inspirou: na região oeste da Nova York dos anos 1950, durante a revitalização urbana que levou à desconstrução do antigo bairro de San Juan Hill e ao erguimento do Lincoln Center, houve um aumento significativo no número de moradores porto-riquenhos na área em função do massivo fluxo de imigração após a Segunda Guerra Mundial – um fenômeno que obviamente foi recebido com extrema xenofobia pelos norte-americanos que ali residiam. Com isso, San Juan Hill torna-se palco de um violento conflito entre as gangues dos Jets (nascidos em Nova York) e dos Sharks (vindos de Porto Rico), levando ambas a se espancarem nas ruas e a marcarem um duelo final entre os líderes dos grupos (respectivamente, Riff e Bernardo). Tudo muda, porém, depois que o nova-iorquino Tony, que integrou os Jets e desistiu da gangue após um ano na prisão, se apaixona pela jovem porto-riquenha Maria, irmã de Bernardo – e aí, cria-se um romance proibido nos moldes de Romeu e Julieta que, como tal, tem tudo para não acabar bem.

Aliás, para um projeto que desde o início se declarou abertamente como uma homenagem ao longa de Robert Wise e Jerome Robbins, é surpreendente que o novo Amor, Sublime Amor evite sucumbir à tentação de simplesmente recriar quadro a quadro o filme que o inspirou – uma armadilha na qual muitos cineastas caem ao refilmar uma obra que idolatram. Demonstrando um esforço notável em conferir uma identidade nova ao menos à estética daquela história, Steven Spielberg opta por (re)enfocar a premissa do original sob uma ótica que abraça com bem mais interesse o contexto pós-guerra da trama criada por Robbins – e a diferença entre a versão de 1961 e esta se torna patente logo na sequência que abre a projeção: se o anterior começava com a câmera sobrevoando suavemente Nova York do alto de seu caos urbano até chegar ao bairro que abrigará a história, esta refilmagem tem início com um ângulo zenital (de cima para baixo) que passeia pelos escombros dos prédios demolidos de San Juan Hill até virar-se para os personagens ao redor destes, mantendo a lógica suave com que a câmera se desloca, mas invertendo as prioridades (e a escala) do conteúdo que esta registra. Neste sentido, a paleta cinzenta adotada por Spielberg e pelo diretor de fotografia Janusz Kamiński acerta ao pontuar as diferenças desta nova versão – e, embora os figurinos de Paul Tazewell esbanjem cor e intensidade, há uma importante dessaturação na forma com que são fotografados que mantém tudo mais sóbrio e menos romântico do que em 1961.

O trabalho de Kamiński, inclusive, certamente já é figura carimbada nesta temporada de premiações, sendo particularmente fascinante não só ao ilustrar a sujeira e a melancolia que toma conta daquele bairro em derrocada, mas também ao utilizar luz e sombras para alcançar alguns dos mesmos efeitos que a versão de 1961 atingia de formas diferentes (mais uma vez: fazendo alusão ao clássico, mas por meios novos e próprios): se Daniel L. Fapp usava os borrões nos cantos da tela para isolar Maria e Tony do resto do mundo e apagava as luzes ao redor do casal a fim de torná-los os únicos iluminados pelos holofotes da cena, aqui Kamiński intensifica os pontos de luz atrás dos dois jovens a ponto de não conseguirmos enxergar quase nada além deles (em primeiro plano), mantendo um pezinho a mais na verossimilhança que foge da estilização romântica do original, mas alcançando o mesmo objetivo dramático com eficácia. Aliás, o interesse de Spielberg em distanciar-se do caráter lúdico do filme de 1961 torna-se óbvio quando, durante o número musical de “Maria”, vários holofotes subitamente se acendem atrás de Tony apenas para que um zelador surja no fundo apertando o interruptor de um deles, deixando claro através de uma divertida brincadeira que a “magia” desta nova versão é calcada no real, no mundano.

Em contrapartida, acaba sendo justamente a decisão de afastar-se do romantismo do original que faz Spielberg tropeçar na segunda metade da projeção, quando a história assume um caráter mais sombrio e emocional – e é curioso notar que, se uma das reclamações mais recorrentes feitas aos trabalhos do diretor está no fato de ele constantemente parecer forçar o choro no espectador (tentando arrancar suas lágrimas a fórceps), aqui acontece exatamente o oposto: talvez pelo medo em soar piegas justo num dos projetos mais importantes de sua vida, Spielberg se mostra relativamente frio e distante ao conduzir aqueles que deveriam ser os momentos mais dramáticos da narrativa, bastando comparar os desfechos das versões de 1961 e 2021 para perceber como Wise e Robbins conseguiam levar o espectador a verdadeiramente sentir o impacto daquela tragédia não só para a história de Tony e Maria, mas para todo o panorama macrossocial que o filme pintava a partir do micro (algo que não ocorre nesta nova versão). E embora durando mais ou menos as mesmas duas horas e meia do original, esta nova versão soa um pouco mais cansativa em função de algumas decisões equivocadas de Spielberg, como a de deslocar a posição de certos números musicais para momentos menos apropriados (se “I Feel Pretty” fazia sentido no meio da narrativa, ela perde o encanto e serve apenas para quebrar o ritmo quando transportada para o terceiro ato).

Para completar, embora a questão do colorismo (presente no original) seja mais ou menos reparada aqui, a questão da “culpa” norte-americana permanece ilegítima graças às constantes tentativas de conciliar os Jets e os Sharks ao defender – de novo – que “ambos estavam igualmente errados”. Além disso, o fato de a presença do policial Krupke (agora interpretado por Brian d’Arcy James) ser reduzida rapidamente ao início da narrativa é algo que, infelizmente, neutraliza o peso daquele que talvez fosse o grande vilão da obra original (o policial autoritário responsável por perpetuar os conflitos entre as duas gangues/nacionalidades), transferindo, assim, a culpa integral daqueles conflitos para… os Jets e os Sharks (ou seja: estes são os maiores responsáveis; o sistema e o contexto ao redor destes têm menos importância).

Marcando a estreia da jovem Rachel Zegler (que se tornará uma estrela depois deste filme), Amor, Sublime Amor é elevado sempre que a atriz encontra-se em cena, exibindo uma doçura e um carisma que acabam compensando a inexpressividade de sua contraparte, o fraco Ansel Elgort (Em Ritmo de Fuga), ao passo que Ariana DeBose encarna a nova Anita com um equilíbrio entre o humor e a determinação que faz jus à icônica versão de Rita Moreno (que surge em uma importante e tocante aparição aqui) no clássico.

Para o bem ou para o mal, o novo Amor, Sublime Amor é uma obra de seu tempo. E ainda bem que é.

***

(Lembre-se: a pandemia não acabou. Se for sair de casa e ir ao cinema, siga todos os cuidados sugeridos pelas organizações sérias de Saúde: use máscara, mantenha uma distância segura dos demais espectadores, evite se aglomerar e – o mais importante – vá ao posto tomar sua vacina. Se já tomou a primeira dose, tome a segunda. Se já tomou a segunda e já chegou a vez de tomar a terceira, tome a terceira – se ainda não chegou, espere e vá assim que ela estiver disponível. É triste ter que escrever isto, mas… não escute o atual presidente da República (ou mesmo seu ministro da Saúde): vacine-se e proteja-se. Só assim conseguiremos construir um caminho para finalmente vencermos a COVID-19 e sairmos desta crise que ninguém aguenta mais. #ForaBolsonaro)