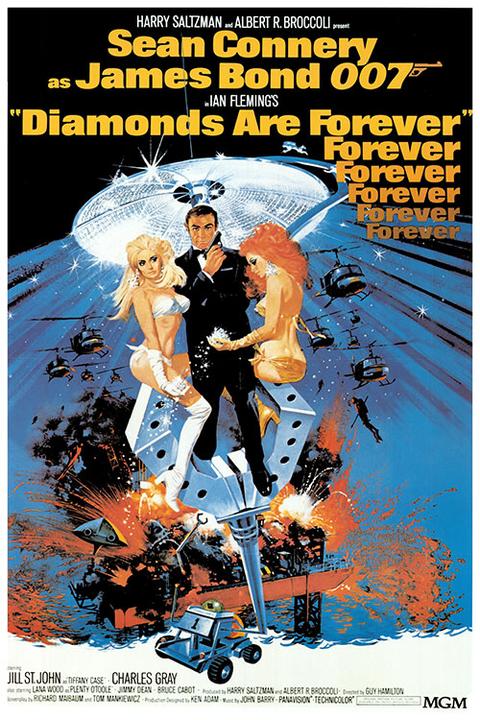

Embora contribuindo muito para a série 007 ao propor um verdadeiro amadurecimento do personagem James Bond e do teor de suas aventuras, A Serviço Secreto de Sua Majestade foi um filme que custou a ter seu brilhantismo reconhecido pelo público e, principalmente, pela própria franquia. Naquela época, os ditos “fãs” do espião criado por Ian Fleming estavam acostumados não só ao rosto de Sean Connery (substituído, naquela ocasião, pelo inexpressivo George Lazenby), mas também à persona invulnerável, sedutora e perfeitinha que o personagem exibia daquele longa e que, claro, surgia como uma representação heroica e maniqueísta do poderio britânico durante a Guerra Fria. Como resposta, os produtores Albert Broccoli e Harry Saltzman, responsáveis pela série, resolveram dar uns passos para trás, trazendo Connery de volta ao papel principal e desfazendo toda a abordagem dramática que Peter R. Hunt trouxe a Bond no capítulo passado. O resultado disso foi Os Diamantes São Eternos, um filme divertido e simpático, mas que deixa um gosto amargo em função do retrocesso geral que representa.

Trazendo Guy Hamilton (Goldfinger) de volta à direção após três filmes afastado da franquia, este sétimo filme é adaptado do quarto livro escrito por Ian Fleming e começa (novamente) com a busca de Bond pelo líder terrorista Ernst Stavro Blofeld (agora vivido por Charles Gray, que, curiosamente, havia interpretado o aliado Dikko Henderson em Só Se Vive Duas Vezes). No entanto, uma vez que 007 parece ter se livrado de Blofeld de uma vez por todas, o MI6 o envia para mais uma missão, desta vez tendo que se disfarçar de contrabandista para investigar um tráfico de diamantes especiais na África do Sul que, misteriosamente, quase sempre resulta na morte de seus compradores – e os vendedores, no caso, são os criminosos Wint e Kidd. À medida que a trama avança, Bond passa por Las Vegas e Amsterdã até descobrir não só a identidade do chefão por trás de Wint e Kidd, mas também seu objetivo – que é usar os tais diamantes para ativar um satélite capaz de destruir vários pontos da Terra (pois é, sempre termina com algo assim).

Como podem perceber, Os Diamantes São Eternos é uma aventura tão escapista quanto os cinco longas protagonizados por Sean Connery entre 1962 e 1967, deixando de lado as ambições dramáticas que A Serviço Secreto de Sua Majestade havia introduzido. Aliás, a ânsia em ignorar o filme anterior é tão grande que, desta vez, Guy Hamilton parte para o extremo oposto do que Peter R. Hunt propusera, investindo em uma atmosfera de humor bem mais declarada que de costume – e que, de certa forma, acaba servindo de prenúncio para o tom que viria a pautar toda a era Roger Moore nos anos seguintes. Dito isso, é importante reconhecer que boa parte das piadas de Os Diamantes São Eternos funcionam relativamente bem, arrancando risos sinceros ao explorar tanto o inesperado (a resolução para a cena em que Bond está num caixão prestes a ser cremado) quanto o absurdo (a manobra impossível que o herói faz com o carro para escapar por um corredor estreito e fugir da polícia). As sequências de ação, diga-se de passagem, são dirigidas por Hamilton com força e inspiração, sendo notável como a (longa) pancadaria entre Bond e um oponente num elevador consegue ser simultaneamente bruta e graciosa.

Ainda assim, é uma pena que Os Diamantes São Eternos tente desesperadamente passar a mão na cabeça dos “fãs” puristas (e conservadores, por que não?) que não admitiram uma única mudança proposta por A Serviço Secreto de Sua Majestade, comprovando, inclusive, que as Ascensões Skywalker da vida não são de hoje. Logo na sequência pré-créditos, James Bond já surge como uma figura indestrutível e calculista que elimina impiedosamente os informantes que o levarão a Blofeld, resolvendo a princípio sua pendência com este e imediatamente deixando para trás o motivo que o conduziu até ali: vingar o assassinato de Tracy no fim do filme anterior – uma vingança e um assassinato que, aliás, nunca são sequer mencionados aqui. E por que não são? Porque o objetivo de Guy Hamilton e dos roteiristas Richard Maibaum e Tom Mankiewicz é obviamente passar por cima daquele longa, deixando o espectador livre para ignorá-lo (ou não considerá-lo “canônico”); o que, para mim, só reafirma a coragem de A Serviço Secreto de Sua Majestade e, ao mesmo tempo, a covardia de Os Diamantes São Eternos.

Que, como já mencionei, tampouco é um filme ruim – e um dos responsáveis por salvar o projeto é, por incrível que pareça, Sean Connery, que, ao contrário do que ocorria em A Chantagem Atômica e Só Se Vive Duas Vezes, desta vez volta a demonstrar ânimo e disposição para acrescentar algo novo ao papel, conseguindo resgatar a frieza e a impassividade dos primeiros filmes (em particular, na cena inicial) e, ao mesmo tempo, extrair humor das situações protagonizadas por Bond (e o momento em que se disfarça de holandês atrapalhado ao entrar num elevador com um inimigo é um atestado do timing cômico de Connery, prosseguindo de maneira igualmente perfeita quando, ao preparar um soco na nuca do adversário, ele sem querer – e de forma hilária – quebra um vidro ao lado). Por outro lado, a bondgirl da vez é uma personagem que o próprio filme não faz ideia de como aproveitar, revelando-se interessante em boa parte do tempo apenas para, no final, ser subitamente reduzida (de forma espantosa e decepcionante) ao estereotipo da loira burra no clímax.

De todo modo, embora represente um triste retrocesso para a franquia e para seu protagonista, Os Diamantes São Eternos não deixa de ser suficientemente divertido. E como resistir ao charme de um herói que projeta elegância e tranquilidade absolutas ao aparecer subindo num elevador em cima deste e prestes a despencar ou ser esmagado a qualquer momento?