Até que ponto um projeto feito sob encomenda por um estúdio como a Disney pode ser considerado “subversivo” ou “anárquico”? Esta foi uma pergunta que me veio à mente não uma, mas várias vezes enquanto assistia a Cruella. Sim, é claro que um diretor com estilo e personalidade próprias pode conseguir imprimir (em maior ou menor grau) sua visão autoral nos projetos que comanda, mesmo quando este é supervisionado por um comitê mais interessado em lucros do que em qualquer outra coisa – e o que menos falta são exemplos de cineastas que, bons ou ruins, foram capazes de incutir suas assinaturas nos blockbusters que assumiam. Por outro lado, há também casos nos quais a impressão de autoria é precisamente aquilo que os estúdios procuram para dar a seus produtos (esta é a palavrinha-chave) uma aparência diferente, transformando a ideia de “voz própria” em uma grife.

É nesta segunda categoria que se encontra Cruella.

Contando a origem de uma das vilãs mais icônicas da história da Disney (e que tinha sido interpretada por Glenn Close na refilmagem live-action de 1996), Cruella surpreende pelo simples fato de encontrar uma história para contar acerca de uma personagem cujo passado não julgávamos necessário saber – e, neste sentido, é curioso (e apropriado) que esta nova versão se inicie com Cruella entrando escondida em um caminhão para fugir dos dálmatas que a perseguiam, invertendo as posições de caça/caçador que víramos no terceiro ato de Os 101 Dálmatas. A partir daí, acompanhamos com calma cada um dos eventos que moldaram a personalidade da vilã que conhecemos, desde o bullying que sofria na escola em função de seu cabelo preto-e-branco até a rivalidade com a renomada estilista Baronesa von Hellman, passando ainda pelo início da amizade com os ladrões Jasper e Horace e pelos pequenos (e desnecessariamente mirabolantes) furtos que realizou nas ruas ao lado deles. Aliás, o roteiro de Dana Fox e Tony McNamara se preocupa tanto em mastigar tudo que achávamos conhecer sobre Cruella que se dá ao trabalho de explicar de onde surgiu seu interesse por peles, sua instabilidade no volante e até mesmo seu sobrenome “de Vil” – a única coisa que não é explicada em momento algum, porém, é o sumiço da cigarrilha que a personagem vivia fumando em todas as suas versões anteriores.

Claro que o motivo para isso é simples: por mais que Cruella se pretenda “subversivo” de alguma forma, ainda se trata de um filme produzido pela Disney e o fato de querer atingir o público mais amplo possível (incluindo crianças) obviamente levou o estúdio a determinar que qualquer menção ao hábito da personagem de fumar ficasse de fora. Pode parecer uma reclamação boba (e, em parte, é mesmo), mas que também ajuda a entender o principal problema do projeto como um todo: em vez de ser algo denso e anárquico, o filme se preocupa apenas em parecer sê-lo, contentando-se em simular a aparência de uma obra mais rebuscada ou profunda do que sua condição de “produto family-friendly da Disney” permite ser – e não é à toa que, mesmo com o rótulo de “filme de vilã”, a Cruella desta produção termine a narrativa tão empática e boazinha que se torna impossível acreditar que se trata da mesma personagem que, anos depois, sequestrará cachorros a fim de transformá-los em casacos de pele (lembrem-se de como Malévola também dizia querer investir no caráter vilanesco de sua protagonista e se acovardava no processo).

Esta mesma natureza (de projeto que finge ser mais “autoral” do que é) se reflete em toda a direção de Craig Gillespie, que, na tentativa de repetir aqui o dinamismo e a irreverência que funcionaram muito bem em seu trabalho anterior (Eu, Tonya), acaba soando apenas exibicionista em seus esforços, como se o tempo todo chamasse atenção para si – e todo o “plano-sequência” (simulado) que começa no terraço da loja da Baronesa, atravessa seu teto de vidro e percorre os corredores do estabelecimento até chegar no banheiro dos fundos que Cruella limpa, por exemplo, existe somente para mostrar que Gillespie e o diretor de fotografia Nicolas Karakatsanis conseguem rodar uma cena tecnicamente desafiadora, mesmo que o resultado não passe de uma distração. Em compensação, há momentos nos quais Gillespie mostra-se mais inspirado – e gosto particularmente de como ele e a montadora Tatiana S. Riegel resumem as várias aparições públicas de Cruella sobrepondo estes eventos às manchetes e parágrafos de jornais que os cobrem (aliás, os figurinos de Jenny Beavan e Tom Davies não poderiam ser mais adequados para um filme que busca cruzar o glamour da indústria da moda e o caráter lúdico que a protagonista imbui pelo simples fato de pertencer a uma fábula da Disney – e o meu favorito é o vestido de lixo).

Ainda assim, nem a melhor das escolhas formais de Gillespie torna menos irritante o modo como emprega as canções que escolheu para o projeto: sim, as músicas que tocam em Cruella são fantásticas e formariam uma excelente playlist no Spotify, indo de “Feeling Good” a “Smile” (numa versão reinterpretada por Judy Garland) e passando por “Whisper, Whisper”, “These Boots Are Made for Walkin”, “Five to One”, “Come Together” (regravada por Ike e Tina Turner), “Boys Keep Swiming” (a propósito: o personagem de John McCrea é praticamente um cosplay de David Bowie), etc; mas, dentro do contexto do filme, elas soam ou como fetiches estilísticos deslocados ou como uma forma ridiculamente óbvia de ressaltar/comentar o que está acontecendo nas cenas – e é claro que o longa não resiste a terminar ao som de “Sympathy for the Devil”, uma das melhores músicas a serem mais mal utilizadas por Hollywood de modo geral.

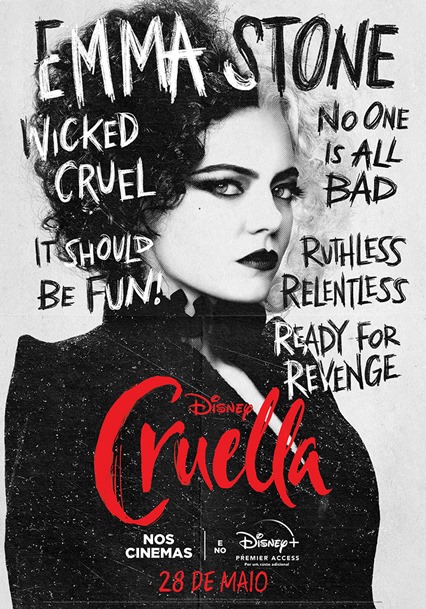

Por sorte, há Emma Stone para salvar o dia (e Cruella): dona de uma persona capaz de projetar tanto inocência e simplicidade quanto sarcasmo e deboche, a atriz domina cada segundo de projeção com a força de alguém que obviamente entendeu a proposta do papel para o qual foi escalada, equilibrando-se entre o jeito discreto e inseguro de Estella e a personalidade intensa e irreverente de seu alter-ego, Cruella. Por consequência, Stone consegue não só fazer o espectador aceitar que os demais personagens da trama acreditem se tratar de duas pessoas diferentes, mas também encarnar os dramas da protagonista de forma convincente e, ao mesmo tempo, tornar seus momentos de “vilania” performática divertidos – e não ficarei surpreso caso ela repita o feito de Johnny Depp no primeiro Piratas do Caribe e seja indicada a prêmios no final do ano. Já a outra “Emma” do projeto, Emma Thompson, retrata a Baronesa como uma vilã absolutamente detestável que leva o público a torcer para que sua derrota seja a pior possível – o que, considerando que o propósito da personagem é este mesmo (o de despertar ódio), pode ser encarado como elogio.

Complicando desnecessariamente a narrativa (e comprometendo sua estrutura) ao incluir um ou outro momento de “grande revelação” que parece encaixado à força para surtir um efeito dramático, Cruella é um filme apenas divertidinho que poderia ser bem melhor caso não fingisse ser mais do que é – ou, por outro lado, caso se esforçasse para merecer ser considerado mais do que é.