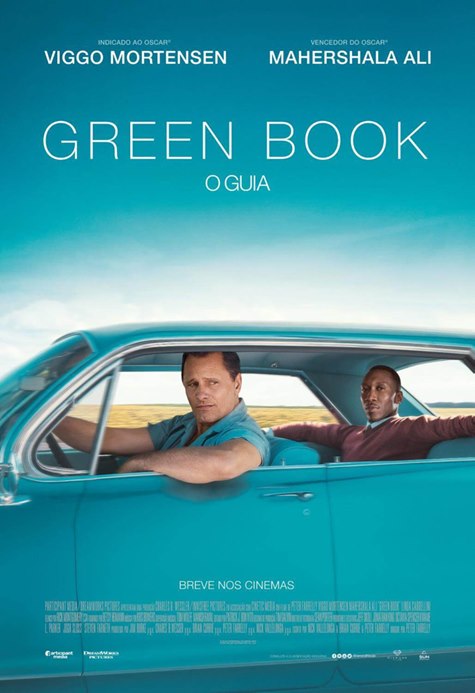

É praticamente impossível assistir a Green Book sem pensar em Conduzindo Miss Daisy: no longa que Bruce Beresford dirigiu em 1989 – e que ganhou o Oscar principal no ano seguinte –, uma senhorinha judia interpretada por Jessica Tandy (branca) contratava um motorista vivido por Morgan Freeman (negro) para ajudá-la a atravessar o sul dos Estados Unidos; já no filme de Peter Farrelly, é Viggo Mortensen (branco) quem conduz o carro que levará Mahershala Ali (negro) àquela que é conhecida como a região mais racista do país.

Na teoria, a ideia de inverter os papeis apresentados em Conduzindo Miss Daisy pode parecer genial – na prática, porém, os problemas presentes na direção e no roteiro de Green Book o impedem de atingir seu potencial.

Inspirado na história real do descendente de italiano Frank Vallelonga, também conhecido como “Tony Lip”, Green Book se passa nos anos 1960 e começa com o fechamento da discoteca em que Frank trabalha, em Nova York. A partir daí, o sujeito percebe que seu talento de comer infinitos cachorros-quentes não será o bastante para sustentar sua família, lançando-se numa busca para finalmente encontrar um novo emprego. Mas as coisas começam a mudar depois que Don Shirley, um bem-sucedido pianista, resolve contratar Frank para conduzi-lo ao sul dos Estados Unidos – e, ao longo das oito semanas que vêm a seguir, a jornada passa a representar não só uma esperança financeira para Vallelonga, mas também o início de uma amizade inesperada.

Ancorado por duas performances sólidas, Green Book traz como protagonista o mesmo Frank Vallelonga que, anos mais tarde, assumiu um nome artístico (“Tony Lip”) e se dedicou à carreira de ator (um de seus papeis mais conhecidos foi o de Carmine Lupertazzi em Os Sopranos). Assim, é interessante vê-lo aqui não como uma figura experiente, mas como um homem que, mesmo tendo chegado à vida adulta, não aprendeu a gerenciar suas responsabilidades – neste sentido, Viggo Mortensen acerta ao retratar Frank como um indivíduo debochado e que não parece levar nada a sério, pois isto solidifica a imaturidade de sua persona (e o mesmo se aplica aos momentos em que Vallelonga se depara com uma realidade impactante, já que Mortensen o faz soar como um menino que se descobriu no centro de uma situação grande demais para ele). Ao mesmo tempo, o geralmente brilhante Mahershala Ali compõe Don Shirley como um contraponto perfeito à imaturidade de Frank: mantendo uma postura sempre séria, charmosa e correta (ao ver seu motorista roubando algo de uma lojinha, ele faz questão de repreendê-lo de imediato), o pianista se estabelece como uma figura lúcida e autoconfiante, mas que se sente continuamente confrontada pelo racismo presente em todas as pessoas ao seu redor.

Dito isso, Green Book é um filme que sobrevive em função do carisma de seus dois atores principais, tornando-se pontualmente agradável graças ao contraste entre as personalidades de Frank Vallelonga e Don Shirley. E é uma pena, portanto, que o resto da produção não faça jus aos bons trabalhos de Viggo Mortensen e Mahershala Ali: mostrando-se terrivelmente preguiçoso ao estabelecer a lógica visual do projeto, o diretor Peter Farrelly não exibe um pingo de ambição estética e investe em uma decupagem que soa mais apropriada à linguagem da TV do que a uma obra feita para ser exibida em tela grande. Assim, o longa consiste basicamente em planos fechados (a ponto de gerarem agonia) e em diálogos que, na maior parte do tempo, se resumem ao básico plano/contraplano – o que só não é mais decepcionante do que a obviedade de Farrelly ao construir os momentos “emocionantes” (a maioria deles apela para truques baratos e, em alguns casos, são enfraquecidos por alívios cômicos que surgem de maneira intrusiva demais).

Mas nada compromete tanto Green Book quanto a visão que o roteiro tem acerca de racismo e “lugar de fala” – e devo dizer que, embora não se trate de um projeto mal intencionado, a maneira como o filme discute estes temas me soou problemática e até inconsequente. Como comentei ao escrever sobre Ponto Cego, um branco é naturalmente incapaz de entender a realidade de um negro, pois nunca experimentou o medo de ser parado e/ou preso pela polícia, rejeitado por quem está ao seu redor e agredido verbal ou fisicamente graças à cor de sua pele. Não que uma pessoa branca seja incapaz de produzir uma obra que fale sobre racismo e vivência negra de forma consciente (Detroit em Rebelião, de Kathrlyn Bigelow, é um exemplo), mas o fato é que ter alguém que vê e sente este tipo de coisa na pele é algo que faz toda a diferença (pensem em Corra!, Pantera Negra ou Infiltrado na Klan).

E como um homem branco (como eu) pode contestar a maneira com que Green Book discute racismo e consciência negra? Simples: constatando que o filme foi dirigido, escrito e produzido por brancos – e quando consideramos que um dos produtores/roteiristas é ninguém menos do que Nick Vallelonga, o filho do protagonista, a situação torna-se ainda mais questionável, pois o afeto que o sujeito tem pelo pai inevitavelmente interfere na forma como ele o retrata. Assim, o longa exibe a mentalidade de alguém que não entende a dimensão real do racismo e tenta resolvê-lo através de um apaziguamento artificial, reproduzindo a máxima de que “somos todos iguais” e ignorando o fato de que, ao longo de séculos, os negros foram massacrados, escravizados e subjugados por serem… negros. Sem querer, Green Book acaba “passando pano para racistas” – e não acho que o faça por maldade; apenas por não compreender exatamente o assunto que se propõe a discutir.

Existem vários trechos do filme que exemplificam essa questão: quando Frank surge devorando um baldão do KFC e oferece a Don dizendo que “Quando estava no exército, um monte de pessoas do seu grupo (negros) comiam vários destes frangos“, o pianista rejeita a comida e expõe, para o motorista, o quanto foi racista pressupor que ele adorava frango só porque outros negros também o faziam. E como a cena termina? Com Don dando uma chance aos pedaços de frango e descobrindo o quanto estes são deliciosos.

Mas não para por aí. Aqui e ali, o longa inclui uma sequência em que Don se mostra bem mais eficaz do que Frank, chegando a ajudá-lo a escrever uma carta, repreendê-lo por roubar um item de uma loja e criticá-lo por se achar no direito de comparar a realidade dos italianos à dos negros. Até aí, tudo bem. O problema é que estes momentos são ocasionais em uma obra que, na maior parte do tempo, evita encarar o racismo de Frank com a gravidade necessária – e o pior é perceber como o filme falha em conferir o peso ideal às situações mais dramáticas vividas por Don: quando este é atacado em um bar, é Frank quem o livra da situação (e o dono do estabelecimento ainda pede para que “Deixem aquele macaco em paz“, colocando uma expressão tremendamente racista no meio de uma frase que nem deveria soar tão agressiva). Além disso, há uma cena em que Don surge algemado e nu em um banheiro – e embora se trate de uma imagem horrorosa, o momento em si é tratado de maneira inesperadamente bem humorada por Peter Farrelly, o que é… estranho.

Não é de se espantar, portanto, que Green Book se encerre fazendo jus à mentalidade que demonstrou nas duas horas anteriores (e, aqui, peço que você interrompa a leitura caso não tenha assistido ao filme), quando, em plena véspera de Natal, o protagonista convida Don para a ceia que acontecerá em sua casa e, ao chegar na residência dos Vallelonga, o pianista é acolhido pela família.

A mesma família que, há pouquíssimos segundos, estava encarando Don com um olhar de desprezo e estranhamento. Um desfecho como este não poderia ser mais revelador.