Judy Garland foi um ícone da Era de Ouro de Hollywood: reconhecida por sua notável capacidade vocal, a atriz de O Mágico de Oz e de uma das versões mais celebradas de Nasce uma Estrela (a segunda, de 1954) era quase sempre vista em tela com um semblante que transparecia inocência, entusiasmo e vivacidade. No entanto, os bastidores de sua vida eram bem mais sombrios do que suas aparições no Cinema sugeriam: na infância, Garland teve problemas com a mãe; na adolescência, seus produtores a submeteram a um tratamento rígido e abusivo para adequá-la a certos padrões estabelecidos para celebridades; ao longo da vida, enfrentou vícios, conflitos com os maridos e tentativas de suicídio; e, em seus últimos anos, passou por constantes dificuldades financeiras. Era, portanto, uma figura que merecia no mínimo ser homenageada com algo um pouco melhor do que esta cinebiografia que, na prática, parece existir apenas para diminuir o peso dos dramas vividos pela atriz/cantora.

Escrito pelo estreante Tom Edge, Judy se passa em 1968 e nos apresenta à protagonista já em seu fim de carreira, quando chegava a receber 150 dólares pelas pequenas apresentações que ainda conseguia fazer (um valor que, para uma atriz como Judy Garland, é minúsculo). Assim, quando recebe a proposta de estrelar uma turnê de vários shows em Londres para tentar minimizar sua falência, Judy evidentemente aceita e se muda para a capital inglesa por alguns meses – o que, por outro lado, a mantém afastada dos filhos durante todo este tempo. Para piorar, ao chegar à cidade que sediará suas apresentações, Garland começa a ser sabotada pela insegurança e pelo sentimento de total solidão, o que provoca diversas crises emocionais na artista que eventualmente abalam os resultados de seus shows – e, ao mesmo tempo, trazem memórias de sua juventude sofrida.

Adotando uma estrutura que oscila entre a derrocada de Judy Garland no presente e breves relances dos abusos que ela mesma sofreu na juventude, Judy não parece ter a menor ideia do que fazer com esta estrutura, já que os trechos que se passam na década de 1930 (e que mostram como sua vida era monitorada e cerceada pelo produtor Louis B. Mayer) surgem de forma aleatória no meio da narrativa, se resumindo a um ou dois minutinhos espalhados arbitrariamente ao longo dos 118 minutos de projeção – e o pior, no entanto, é perceber como estes pequenos momentos falham em denunciar o comportamento predatório da indústria hollywoodiana ao produzir seus jovens talentos, resumindo estes abusos a meia dúzia de diálogos superficiais e jamais mostrando, por exemplo, os caminhos que levaram Judy a cair nas garras de Mayer. E, quando voltamos ao presente (leia-se: ao final dos anos 1950), a situação segue igualmente problemática: na maior parte do tempo, os personagens aparecem se comunicando através de diálogos que soam não como conversas naturais que eles teriam, mas como pura exposição.

A sutileza, aliás, é um conceito que Judy nunca parece fazer muita questão de dominar, criando sequências inteiras que se entregam ao puro clichê e que raramente conseguem dizer algo sobre os dramas enfrentados pela protagonista – assim, em vez de desenvolver as inseguranças particulares de Judy Garland, o filme prefere apenas trazê-la recitando frases óbvias em um quarto bagunçado. Como se não bastasse, o roteirista Tom Edge comete um erro básico, porém bastante comum em cinebiografias (o que diz muito sobre como este subgênero vem rendendo maus resultados): reduzir a jornada da biografada a um monte de situações que, além de superficiais, mal se conectam umas às outras, soando quase avulsas – e, como consequência, a sensação que toma conta do espectador quando a projeção chega ao fim é a de não ter aprendido nada de novo sobre a protagonista (algo que também ocorria com Bohemian Rhapsody, que nada dizia sobre Freddie Mercury ou sobre o Queen). Além disso, o contraste que o diretor Rupert Goold tenta estabelecer entre o medo da cantora de subir no palco e o instante em que ela de fato sobe e surpreende a todos com uma apresentação digna de aplausos pode até parecer interessante em teoria, mas acaba fracassando graças à execução (mais uma vez) óbvia de Goold.

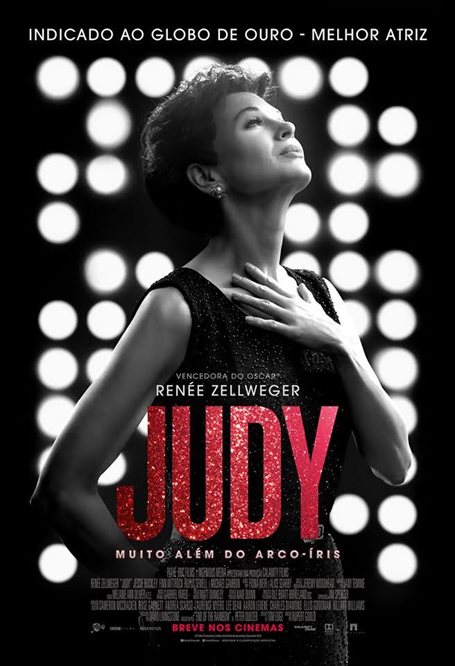

Para completar, é impossível falar sobre Judy sem falar sobre Renée Zellweger, que, aqui, encara a difícil missão de interpretar Judy Garland – e que obtém resultados, digamos, admiráveis por um lado, mas problemáticos por outro. É possível dizer, inclusive, que a situação de Zellweger é bem similar à de Rami Malek ao encarnar Freddie Mercury em sua já citada cinebiografia: sim, seu talento como atriz é inegável e suas tentativas de resgatar os maneirismos, os tiques, o sotaque e a cadência particular da voz da Judy original são dignas de nota, se esforçando ao máximo possível para conferir alguma profundidade à personagem e tentar impedir que esta se torne uma caricatura completa (ênfase no “tentar”). Em contrapartida, o resto da produção inteira obviamente enxerga sua Judy Garland como… uma caricatura, se interessando em mostrar não o ser humano que ela era, mas os aspectos mais superficiais da personalidade que ela exibia diante das câmeras (os maneirismos, os tiques, o tom de voz específico, etc). Assim, o pouco que resta para Zellweger é… bem, interpretar uma caricatura – e, com isso, a atriz acaba sendo sabotada não pelas suas escolhas de atuação, mas pelo próprio filme ao seu redor.

Eliminando todo o peso dramático das dificuldades que Judy Garland sofreu ao longo de sua trajetória, Judy poderia ser uma obra sobre a crueldade de Hollywood ao controlar cada centímetro das vidas privadas de seus superastros, sobre como até mesmo os grandes ícones do entretenimento podem ser seres humanos incrivelmente vulneráveis ou sobre como o glamour que vemos nas telas (ou, por exemplo, nos “Tapetes Vermelhos” de premiações ou premières de filmes) não se estende aos seus bastidores. Em vez disso, é apenas um longa medíocre e esquemático sobre Renée Zellweger imitando Judy Garland.