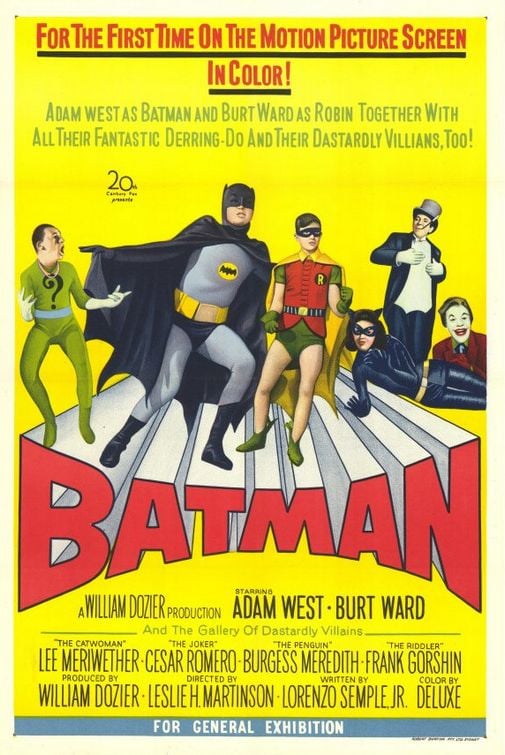

“Nós gostaríamos de expressar nossa gratidão aos inimigos do crime e aos que contra ele lutam ao redor do mundo por seu exemplo inspirador. A eles, aos amantes da aventura, aos amantes do entretenimento não adulterado, aos amantes do ridículo e do bizarro… aos amantes da diversão em geral, este filme é respeitosamente dedicado. Se deixamos de mencionar algum grupo de amantes que se encaixe aqui, pedimos desculpas.” São estas as palavras que os produtores de Batman: O Homem-Morcego, lançado em 1966 a partir do sucesso da série com Adam West e Burt Ward (criada no mesmo ano), assinam logo no primeiro minuto de projeção do longa.

É um comunicado direto, escancarado, que não só determinada as intenções do projeto como praticamente pede ao espectador que o entenda dentro de uma proposta ridícula, bizarra, exagerada, que aceita o caráter farsesco implícito em uma fantasia sobre super-heróis de quadrinhos para crianças e que se permite rir das próprias “bobagens” sem qualquer cinismo.

Em outras palavras: o Batman de 1966 é camp. E com orgulho.

Inicialmente planejado para servir de piloto para a série homônima (algo que aconteceria anos depois com O Incrível Hulk, que começou em 1977 com dois “filmes-piloto” antes dos episódios convencionais irem ao ar no ano seguinte), o primeiro longa do Homem-Morcego acabou sendo postergado por diversas razões e só veio a estrear após a exibição da primeira temporada do seriado, ajudando a divulgá-lo em tela grande antes de seu segundo ano (no total, a série durou três temporadas e 120 episódios). Vale lembrar que, embora seja o primeiro longa-metragem protagonizado pelo herói, não se trata de sua primeira encarnação no Cinema: na década de 1940, antes da popularização total da tevê, os seriados eram exibidos nas salas de cinema (em esquema de matinês) e um dos personagens que tiveram a oportunidade de ganhar as telonas (além de Superman, Flash Gordon, Buck Rogers, Tarzan, Fantasma, etc) foi Batman, que ganhou uma série em 1943 e outra, em 1949 já com a companhia de Robin.

No entanto, a importância da adaptação de 1966 (que começa na tevê e se desdobra no Cinema) para a consolidação do personagem no imaginário popular é indiscutível – e não é à toa que, ainda hoje, a referência que muitos têm do universo do Homem-Morcego é a versão de 1966, com seu estilo camp, seu humor altamente irônico e seu visual específico que, tomando como base a estilização gráfica dos quadrinhos (a ponto de incorporar no audiovisual as onomatopeias que brotavam quando os heróis saíam no braço com os vilões), elevava as cores vibrantes e harmoniosas dos gibis a uma potência que beirava a lisergia (uma palavra que faz todo o sentido levando em conta que estamos falando de um produto dos anos 1960). Todos estes elementos – sem exceção – encontram-se intocados no longa dirigido por Leslie H. Martinson, que comanda em 104 minutos de projeção uma aventura exatamente idêntica àquelas que duravam meia hora na tevê (e, assim, em vez de debruçar-me sobre as três temporadas do seriado, me deterei somente ao filme, pois a análise sobre ele bastará para também registrar o que acho da série que o originou).

Concebido vinte anos antes de Alan Moore redirecionar os super-heróis dos quadrinhos para o mundo real em Watchmen e de Frank Miller repensar os mitos de Batman e Superman sob uma ótica cínica e violenta em O Cavaleiro das Trevas (isto depois de Neal Adams já direcionar o personagem a um público mais adulto – a ponto de começar a converter o Coringa no psicopata que hoje conhecemos – nos anos anteriores), o Batman de 1966 é uma relíquia de um tempo no qual os super-heróis ainda não haviam perdido a inocência com que foram criados – algo que também se aplica ao Superman de Richard Donner. Com isso, o diretor Leslie H. Martinson e o roteirista Lorenzo Semple Jr. jamais abrem mão de um significativo olhar infantil sobre aqueles personagens e sobre o mundo que os cerca, compondo um universo que, do ponto de vista moral, parece incapaz de comportar qualquer vestígio da brutalidade ou do cinismo que permeiam o mundo real.

Nem se trata de maniqueísmo; se trata de uma visão declaradamente inocente, na qual o maior ato de crueldade que um vilão poderia cometer seria… transformar temporariamente outro ser humano em pó (para devolvê-lo à sua forma original em seguida) com uma arma desidratante – afinal, se para uma criança de seis anos isto de fato soa como a coisa mais cruel do mundo, é o que importa (para o filme). Aliás, o universo do Batman de 1966 é tão desapegado da maldade real que até o Pinguim, quando manda seus capangas recolherem os grãos de pó que restaram dos indivíduos que desidratou, pede cuidado, pois aquelas vítimas “ainda têm famílias” (numa demonstração de empatia surpreendente para um vilão aparentemente tão nefasto). Há, também, o aspecto lúdico presente em todos os artefatos (mágicos?) utilizados por Batman e Robin, do telefone vermelho à batcaverna, do batmóvel à batlancha, do batcomputador ao batrepelente de tubarão – e acredito que este filme reúna praticamente todas as bugigangas que a versão de Adam West empregava, além de trazer todas as marcas registradas da série (a música-tema; as onomatopeias; as transições com o símbolo do morcego rodando; etc).

Mas aí, entra a grande sacada que tornou o Batman de 1966 tão único, tão influente de modo geral: tudo o que descrevi até agora é relativo à forma com que a série (e o filme) se comunicava(m) com o público infantil, mas havia também o outro lado da moeda, composto por uma audiência bem mais velha que ligava nas aventuras do Homem-Morcego em busca… do riso – uma demanda que era atendida de forma totalmente intencional, já que o seriado podia ser lido, sim, como uma comédia que tirava sarro das fantasias implausíveis e absurdas dos super-heróis de quadrinhos. Se para uma criança o Batman ser mordido por um tubarão e usar um batrepelente para espantá-lo representa uma cena tensa, para um adulto aquela mesma imagem é… ridícula o bastante para levá-lo ao riso – e a obra sabia disso a ponto de incluir, no momento em que Robin busca pelo item em questão no helicóptero, uma “prateleira” (ou sei lá o quê) com vários outros batrepelentes igualmente inusitados (um para barracudas; outro para baleias; outro para mantas).

Assim, Batman já fazia em 1966 o que uma penca de filmes de super-heróis modernos tenta fazer e se vangloria mesmo quando obtém resultados apenas moderados: compor uma paródia dos universos da DC e/ou da Marvel, colocando seus atores para recitarem diálogos que, de tão dramáticos, soam como versões propositalmente complicadas de discursos heroicos (em certo momento, por exemplo, Batman se refere aos vilões como “Os infames velhos inimigos da luta contra o crime”, como se chamá-los apenas de “criminosos” não fosse o bastante – e justamente por isso a fala desperta o riso, brincando com a pose pomposa daqueles “mitos” perfeitinhos). O que não impede a obra de exibir uma verve sacana que, mesmo passando despercebida pelas crianças, será prontamente notada pelos adultos, sendo notável que a dinâmica entre Bruce Wayne e a Mulher-Gato seja dotada de uma tensão sexual que é refletida não só através dos olhares, mas de uma ou outra fala com possível duplo sentido e da decisão de Robin e Alfred de não espionar o casal em momentos íntimos (todos entendemos a que me refiro por “momentos íntimos”, certo?).

Nada disso é por acaso: produzido no auge da contracultura hippie, o Batman de 1966 é uma obra que absorve e reflete o contexto no qual foi concebida – e este é o principal detalhe que vários filmes posteriores que tentaram resgatar o camp daquela produção (Batman Eternamente, Batman & Robin, O Espetacular Homem-Aranha 2, Mulher-Maravilha 1984) deixaram escapar e, com isso, naufragaram em seus esforços. Motivados pela tendência cultural da época, o seriado e o filme protagonizados pelo Homem-Morcego adotavam uma postura não (só) de desconstrução, mas de ridicularização do super-herói norte-americano (esta figura que, no fim das contas, existe mesmo para preservar o status quo da Humanidade sob o pretexto de “defendê-la”).

Claro que a abordagem sessentista deste Batman está presente também em praticamente toda a sua concepção visual, que, como já mencionado, se interessa não só pelo resgate da linguagem das HQs (as fantasias absurdas, as cores berrantes, as onomatopeias, etc), mas pela lisergia psicodélica que pontua boa parte daquilo que conhecemos como “década de 1960”. Inclusive, de um ponto de vista puramente visual, o filme em questão representa uma experiência fascinante, conduzindo o espectador por um mundo cujas cores (nos figurinos de Pat Barto e na direção de arte de Serge Krizman e Jack Martin Smith) o fazem soar quase como uma alucinação – e gosto muito de como o diretor Leslie H. Martinson e o diretor de fotografia Howard Schwartz coordenam a decupagem do longa de modo geral, colocando a câmera para se mover constantemente de um personagem a outro enquanto um passa o diálogo para outro e fugindo do básico plano/contraplano ao mesmo tempo em que ajuda a sustentar o dinamismo visual que o projeto tanto pede.

Agora, percebam: por várias vezes neste texto, apontei que o Batman de 1966 solidifica e satiriza a cultura dos super-heróis – duas práticas aparentemente incompatíveis, não? Pois o fato de conseguir executá-las ao mesmo tempo é o que torna esta obra tão memorável e tão… única.