Obs.: a partir de certo momento, esta crítica trará spoilers. Voltarei a alertá-los mais à frente.

Assim como Hereditário, longa de estreia de Ari Aster na direção, Midsommar é um filme de terror infinitamente mais interessado em envolver o espectador a partir de uma atmosfera tensa do que em sustos mais corriqueiros – ao contrário dos recentes It: Capítulo 2 e Histórias Assustadoras para Contar no Escuro, por exemplo. Além disso, Aster continua reconhecendo como os nossos piores medos são motivados não por fatores externos, mas por sentimentos capazes de nos destruir de dentro para fora, não precisando ser materializados na figura de monstros, demônios ou palhaços assassinos. Se Hereditário trazia em seu centro uma mulher atormentada por traumas particulares, Midsommar gira em torno de uma jovem enlutada, subestimada pelos homens ao seu redor e que demora a encontrar alguém com quem realmente possa contar. O medo de ser rejeitado é doloroso por si só, mas quando vem no meio de uma situação na qual precisamos de algum acolhimento, aí torna-se genuinamente insuportável – e o filme usa isto a seu favor.

Escrito e dirigido por Aster, Midsommar já começa nos apresentando ao horror recentemente experimentado pela jovem Dani, que, há pouquíssimo tempo, testemunhou a morte não só de seus pais, mas de sua irmã, encontrando-se automaticamente sozinha dentro de um núcleo até então familiar – e, em vez de contar com o apoio necessário em um momento como este, Dani apenas vê seu namorado, Christian, planejando uma viagem à Suécia com um grupo de amigos, não demonstrando um pingo de empatia pelas perdas sofridas pela companheira. Assim, a protagonista decide embarcar na viagem junto a Christian e aos seus amigos, hospedando-se num pequeno vilarejo no interior da Suécia que, povoado por uma seita misteriosa, promove de ano em ano um ritual pagão, aproveitando sempre o solstício de verão para fazer um festival de adoração à Natureza. Guiados por Pelle, um amigo de Christian que cresceu em meio às tradições daquela seita, Dani e Christian aos poucos percebem que as práticas ocorridas naquele vilarejo são, no mínimo, assustadoras, levando os dois a lidarem com a situação de formas diferentes.

Ao contrário de Hereditário, que apresentava uma estrutura narrativa mais complexa do que poderíamos supôr (naquele filme, era um pouco mais difícil identificar o protagonista da história e onde cada um dos três atos começava/terminava), Midsommar segue uma abordagem mais objetiva: o protagonismo claramente pertence a Dani e a divisão de cada ato é mais fácil de ser encontrada. Em contrapartida, de um ponto de vista temático/simbólico, este novo trabalho de Ari Aster revela-se ainda mais intrincado do que seu antecessor, atirando uma série de informações em cima do espectador e esperando que este as interprete à sua maneira, montando um quebra-cabeças que instiga o público a montá-lo por mais complicado que seja – e, felizmente, Aster faz jus ao que vimos em seu excelente longa de estreia, criando uma atmosfera que mantém o espectador inquieto mesmo quando não sabe ao certo de onde vem esta inquietação.

Mas antes, é importante destacar o modo como Aster e o diretor de fotografia Pawel Pogorzelski utilizam um aparato indispensável na realização de um filme: a câmera – que, de certa forma, desempenha a função do narrador. Na Literatura, o narrador geralmente se encarrega de apenas relatar para o leitor o que está acontecendo na trama, mas nunca expressando suas próprias opiniões a respeito do que os personagens falam/fazem (a não ser que o narrador seja também um personagem); no Cinema, quem se encarrega de relatar para o espectador o que está acontecendo é… a câmera. Ela, em si, não é capaz de expressar uma opinião própria, mas o cineasta pode manipulá-la a fim de expressar as suas (afinal, o jeito como um diretor filma uma situação diz muito a respeito de como ele a encara). Em Midsommar, no entanto, Aster decide empregar a câmera de maneira rigorosamente objetiva, preferindo apenas mostrar as situações em vez de comentá-las – assim, quando vemos Dani chorando a morte de sua irmã, a câmera simplesmente passa pela protagonista (sentada num sofá) e parte em direção à janela, deixando a situação para trás assim que termina de mostrá-la. Sim, trata-se de uma abordagem fria e distante, mas que frequentemente ajuda o espectador a manter um olhar mais analítico acerca da narrativa.

E o mais surpreendente é que, ainda assim, Midsommar funciona também como uma experiência visceral, criando uma atmosfera que deixa o público sempre incomodado. Aliás, os momentos em que Ari Aster usa a câmera para ressaltar algum aspecto da narrativa apresentam-se visualmente inspirados: quando os personagens estão na estrada (se aproximando do vilarejo que servirá de palco para o segundo e o terceiro atos), o cineasta inverte o quadro em 180º, posicionando-o de cabeça para baixo e indicando, com isso, o quanto a vida daqueles jovens será revirada nas próximas horas. Além disso, algumas das sequências que trazem os personagens dentro de um casarão são enfocadas a partir de planos gerais, fazendo seus ocupantes (Dani, Christian, Pelle, etc) soarem como pequenas criaturinhas em meio a uma imensa maquete – e isto, claro, é intencional, já que Aster e Pogorzelski estão sugerindo, através da proporção do quadro, como os protagonistas se sentem vulneráveis diante do contexto ao redor deles.

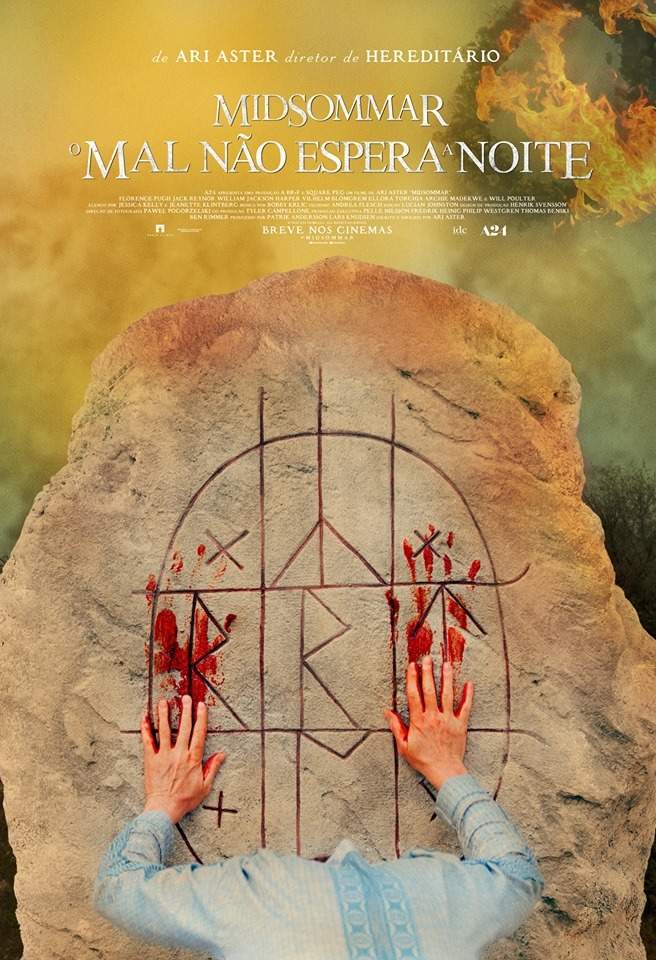

Mas a principal sacada de Aster e Pogorzelski reside na decisão de ambientar a história inteira sob a luz do dia (algo que o dispensável subtítulo brasileiro, O Mal Não Espera a Noite, ressalta de maneira óbvia). Tradicionalmente, os filmes de terror costumam ser mergulhados em escuridão, desde os clássicos óbvios do Expressionismo Alemão (O Gabinete do Dr. Caligari e Nosferatu) até exemplos mais recentes (Corra!, A Bruxa, Um Lugar Silencioso, Nós e o próprio Hereditário) – o que é perfeitamente compreensível por dois motivos: 1) de um ponto de vista semiótico, aquilo que nos é mostrado às claras tende a nos deixar mais confortáveis, ao passo que corpos/itens envoltos em sombras naturalmente transmitem uma ideia de hostilidade; e 2) quando somos atirados em um ambiente escuro, temos mais dificuldades para identificar o que está nos aterrorizando, já que qualquer coisa pode sair do breu e nos atacar a qualquer momento (se estivermos num lugar bem iluminado, seremos capazes de ver tudo com clareza, o que talvez elimine boa parte do suspense). Assim, a escolha de Aster e de Pogorzelski revela-se não apenas inspirada, mas ambiciosa – e se Midsommar deixa o espectador angustiado, muitas vezes é porque as imagens apresentadas pelo filme parecem perturbadoras demais para serem mostradas com tanta clareza, contrastando a inocência e a pureza manifestadas pelas paisagens ensolaradas, pelos campos esverdeados e pelas roupas brancas vestidas pelos membros da seita.

Eficaz também em seu design de produção, que contrasta o sufoco do apartamento escuro de Dani à vastidão do vilarejo ensolarado e colorido que toma conta da narrativa a partir do segundo ato, Midsommar exibe cuidado ao investir em uma série de pequenos detalhes que conferem peso e plausibilidade à cultura daquela seita, desde os múltiplos desenhos pintados nas paredes do casarão até o ritual de coroação da “Rainha de Maio”, passando também pelas competições de dança que são concluídas apenas quando suas participantes terminam de cair no chão, pela carroça que conduz certa personagem de um lugar ao outro e pelo figurino extravagante usado por Dani no terceiro ato – que, por sua vez, se define basicamente como uma montanha de flores, estabelecendo sua ligação com a Natureza de forma nada sutil. (Aliás, percebam como o corpo de Dani vai sendo cada vez mais dominado por flores e plantas à medida que a narrativa avança.) Já a montagem de Lucian Johnston e Jennifer Lame não só constrói o ritmo de maneira apropriada, dedicando longas pausas aos momentos que exigem um andamento um pouco mais lento, como também ilustra o distanciamento entre Dani e Christian, atingindo seu ponto mais drástico na virada do segundo para o terceiro ato, quando ambos se encontram em situações paralelas, mas complementares.

Porque é importante frisar o distanciamento cada vez maior entre os dois – e, aqui, sugiro que você prossiga com a leitura apenas se já tiver assistido ao filme, pois serei obrigado a discutir detalhes importantes da trama. Por um lado, Christian está se entregando a uma função que normalmente envolveria prazer, mas que neste caso ocorre de maneira absolutamente impessoal, deixando o sujeito isolado no meio da situação mesmo que, a rigor, esteja em contato físico com outro ser humano e acompanhado de outros sete ou oito (e os gemidos que estes reproduzem têm origem não no prazer de Christian, mas no da mulher com a qual está transando); por outro, Dani finalmente encontra o acolhimento de que precisava desde o início, percebendo de uma vez por todas que qualquer tentativa de manter o relacionamento com Christian resultará em dores e decepções – e, ao perceber isto, os gritos chorosos de Dani são reproduzidos pelas mulheres ao seu redor, num indício claro de que, pela primeira vez em muito tempo, a protagonista está recebendo algum tipo de apoio.

A diferença entre os dois não poderia ser mais reveladora: Christian não dá valor aos que estão ao seu redor e, por isso, está condenado ao isolamento eterno; Dani está disposta a abraçar e a ser abraçada. E é justamente o grupo que abraça a jovem que lhe concede uma solução para seus problemas, fazendo-a entender como a vida e a morte nada mais são do que etapas complementares em um longo ciclo. Sim, é uma solução radical para o luto de Dani, mas, do ponto de vista narrativo, é admirável que Midsommar consiga construir um arco tão impactante para sua protagonista, resolvendo os dramas estabelecidos no começo ao transformá-los em uma nova filosofia de vida – e se nós, espectadores, a enxergamos como assustadora, ainda assim seremos surpreendidos pelo sorriso de Dani nos segundos finais da projeção.

Um sorriso que, como no final de Hereditário, reflete o estado de um(a) protagonista que finalmente compreendeu uma realidade nova. Ambos os filmes giram em torno de personagens atormentados por suas dores particulares e que terminam se aceitando como parte de uma tradição inicialmente assustadora. Neste sentido, Ari Aster parece estar estabelecendo um padrão.